王澍新周刊访谈:建筑、园林与中国传统文化

新周刊 孙琳琳 2022-07-04 19:29

2018年4月,杭州,只能怪过美院象山校区14号楼。王澍过着几近隐居的生活,没有手机,没有办公室,晚上才会去西湖边转转。 图/阿灿

“江南的特殊性就在于,它逐渐发展到确实有一批人从一开始就是不想干什么大事的。当这种生活开始有了独立的位置,江南就有了很难被摧毁的生命力。”

建筑师王澍喜欢罗兰·巴特的一句话:“生活是琐碎的,永远是琐碎的。”他拾起碎片,有时拿它们拼一些什么,大多数时候根本不用。

他的象山校园是散点游观的长卷,没有主角、没有作息、没有年龄。他是营造,也是作画、写诗、拍电影。

王澍在中国美院象山校区造了20万平方米的房子,自己在校园里的办公室,只是秘书室里的一张沙发,比容膝斋还小还朴素。

2018年4月11日一早,阳光好,阿姨沙沙地扫地,他坐在象山校区14号楼走廊边上接受采访,一转脸就能看见屋檐和树在院子里投下的斑驳阴影,于是老是转脸看。

生于新疆,长于新疆、北京、西安,1981年考入东南大学建筑系后,王澍正式入了江南籍,在这里读书、生活,也在这里慢慢造房子,一年只接一个项目。

少年意气时,同学形容他每次出现都像“一把刀走过来”。他写《死屋手记》,提“三无理论”,锋芒毕露。而在杭州做“业余建筑”以来几近隐居的生活,用湖光山色一天天打磨着他,让沉思更沉、定力更定。

玉澍造的房子。中国美院象山校区

王澍喜欢罗兰·巴特的一句话:“生活是琐碎的,永远是琐碎的。”他拾起碎片,有时拿它们拼一些什么,大多数时候根本不用。

他的象山校园是散点游观的长卷,没有主角、没有作息、没有年龄。他是营造,也是作画、写诗、拍电影。他在现实里挖洞,既隐藏自己,也透露自己。透过出其不意的门洞、窗洞,他赞美了一座原本不起眼的小山,就像它是珠穆朗玛。

2012年,凭借象山校区,王澍成为第一个获得普利兹克建筑奖的中国人。

2017年,他设计的富春山馆开馆。“按照中国传统的山水序列,在建筑本身的整体构筑中呈现了近山、次山、远山的潆洄呼应”,让《富春山居图》立了起来。

玉澍造的房子。富阳富春山馆

2018年,他将在巴黎建造大型混合社区,挑战夯土加纯木构。“这个应该是属于(踢馆)那个感觉。”(王澍语)

当年那把刀依旧锋芒不减。

当杂树成了风景的主角,弱势文人也成了主角

————————

《新周刊》:过去你每年带学生去苏州看园林,现在还保留着这个习惯吗?

王澍:现在已经做不到了,因为事儿实在太多了,但时不时还是会去。对我来说,园林无处不在,一个山边上,一棵树下,一座桥边,都会找到那个意思,不一定是在园林里,不一定非要去苏州。

《新周刊》:你曾说自己的建筑本质上都是园林,做过宁波博物馆、象山校区等建筑以后,再回头看传统园林有没有一种新的看法?

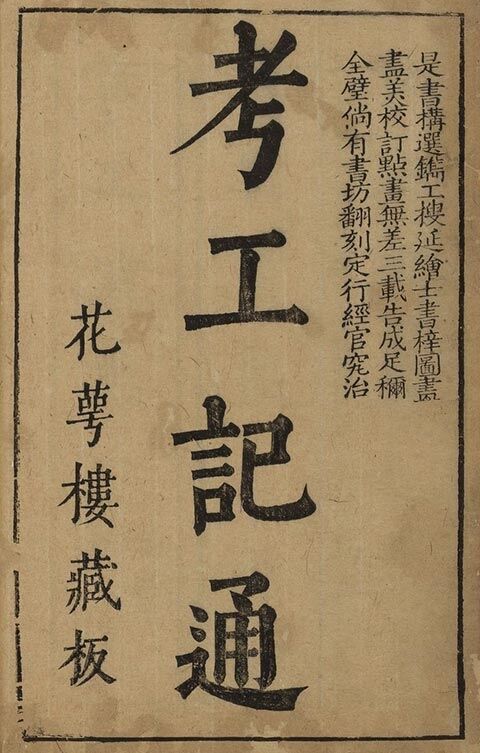

王澍:传统园林,特别是苏州园林,它是很特殊的,产生于晚明到清初,章法、格式跟那个时期的绘画和诗歌非常接近。它已经形成了某种几乎可以说是严谨的格律,在那样一个框架下,进行非常细腻的推敲。因为是从生活里有感而发的,所以它一定是和生活内容、生活方式有关系的。

玉澍造的房子。宁波博物馆

《新周刊》:你在很多场合提到童寯先生,他是奉天人,园林研究专家,你又为什么对江南感到亲近?

王澍:我对童寯先生的喜欢是另一种心态,我称之为文人心态。我们在古典诗歌里经常可以看到文人的这样一种心态。他已经在城外了,回头望着高高的都城的宫阙。他要去的不是城市,而是另一个地方。今天南方这一带之所以变成中国美好生活的样本,恰恰是因为它坚持了看上去最没有权势、最朴素、最生活、最弱小的东西。园林是非常弱小的,它已经退无可退,都退到一个小园子里了。而恰恰是这个最弱小的东西,变成了最持久的东西,所有曾经雄壮、宏大而辉煌的东西都已经凋敝了。

《新周刊》:文人迁居江南,很多是因为政治上的失意。这种生活里是否还有对政治中心的渴望?

王澍:当然这里面一定有这样的内容,但是我觉得江南的特殊性就在于,它逐渐发展到确实有一批人从一开始就是不想干什么大事的。当这种生活开始有了独立的位置,江南这一带的散淡、平淡和雅致,就开始有了自信,有了价值,有了真正强大的、很难被摧毁的生命力。

《新周刊》:过去你的工作室有四张古画——五代董源《夏景山口待渡图》,北宋郭熙《早春图》、范宽《溪山行旅图》,南宋李唐《万壑松风图》,现在还挂着吗?

王澍:那倒不成,打印的画很快就褪色了。现在挂的是一排乡村风景,我在浙江乡村里拍的,像极了郭熙的一张画。但郭熙只是画了一个村口,我从村口一直拍到了村尾。让人有点感慨的是,我拍了四个村子才拼全了这么一张画。原来可能一个村子就能解决的问题,现在都已经残碎了。

明代董其昌作《婉娈草堂图》。艺术史学者石守谦在《从风格到画意》中写道:“1586年,松江才子陈继瑞裂其儒冠,隐居于小昆山,标志着一个新的‘山人’时代的来临;1597年,陈在小昆山读书台构筑婉娈草堂,董其昌访之,并作《婉娈草堂图》立轴,标示一个全新风格的诞生,开启绘画史上的‘董其昌时代’”

《新周刊》:你最喜欢什么树?

王澍:我还是最喜欢一般的杂树。中国古典时期对树的讨论都在说一些特别好的树,比如“庭中有奇树”。后来文人的思想理论和审美趣味发生了变化,开始出现了以杂树为主的讨论,这个是我特别喜欢的。董其昌就画了很多杂树,杂树是最没有名、没有用的,而且特别便宜,当它开始变成风景的主角,也就可以说,文人中的弱势群体开始变成了主角。

飞来峰是大学,菩萨是老师

————————

《新周刊》:有人说象山校区在雨中是最漂亮的,你设计时有考虑吗?

王澍:象山校园确实是和雨和雾特别有关的一个想法。很多人不太明白设计这么大的校园的难处,相当于画一张无限长的画。我做的时候有两三张画是作为参考的,像相传李公麟的《龙眠山庄图》,他画了一个特殊类型的大学,山洞是一个教室,或者说树下是一个教室。

它们都在山的崖壁边,在人间和自然的交界面。这跟杭州有一处特别像的地方,就是灵隐寺对面的飞来峰。飞来峰就是一个典型的大学,里面所有的菩萨都是老师,他们都坐在里面讲课,你只要去看就相当于是去学习。所以我所说“亚洲大学最美丽的原型”就来自飞来峰。

整个象山校园是以那个作为背景的,你可以看到我设计了好几栋大房子,就像山一样高低起伏,有洞啊什么的,其实和飞来峰是有关系的。但是它中间有很多突然的间断,这些间断要是按中国画的画法,一般会画云气接起来。这种云气的节奏,又特别像中国音乐的做法。

整个校园都是以节奏为主体的,里边会突然出现旁逸斜出的小地方,就感觉突然走了调,或者离了题。你想控制但它不断地失控,只有失控才有自由。学院最需要的就是自由的空气,所以象山校园有很多角落,老师、学生几个人可以进行秘密的小讨论。

2018年3月,杭州,飞来峰,建筑师王澍称这里是“亚洲大学最美丽的原型”。图/阿灿

《新周刊》:你的建筑怎么处理与山水的关系,你怎么理解风水?

王澍:风水有朴素的关系,也有一些神神秘秘的关系。朴素地说,我们都知道最好是背后不要有阴风,对着太阳,建筑本身就像一个吸取正能量的装置。另外,山和水并不纯然是美好的,也是危险的,所以你放的位置要对。

还有一些关系是一套以《周易》为背景的演算,结果往往又出乎你的意料。我前两年做富阳文村,那个村子坐南向北,和我们一般理解的风水完全是相反的。他们能够记得住的理由是:因为山是有阴影的,为了生存,人住在阴影里,庄稼住在太阳里。这很有道理,但是要让人下决心住在阴影里,必须有强大的力量。一定有人搬出书来算过,说你们得住在阴影里。

《新周刊》:我们这次去苏州看了金砖,工艺很复杂、造价很高。是不是说更高的材料和人力成本就一定有更好的效果?

王澍:这个问题只能这样回答,肯定是,又不是。谁都知道,这个东西下了心血,琢磨越多越好,为了做一个把玩的东西,中国人可以不遗余力,为这些看似无用的东西花巨大的精力,这个东西就叫文化。金砖是这样,很多东西都是这样。但它又不是,因为最后实际上是一个人生选择、人生态度的问题。比如白居易就会说,他的园林就是三开间的一个农舍,前面有一个菜园。他站在那儿,那儿就是园林,他不在那儿,那儿就是一个农舍。他并不在乎这个地方是不是用金砖铺砌的,虽然他知道金砖是好东西。

《新周刊》:《造房子》里有你22岁在南京时的书单,你最近在读什么?

王澍:这两天闲来无事在翻曾国藩编的《十八家诗钞》,是他精选过的读诗入门,而且他很自信地说这是正门口。其中陶渊明、阮籍、鲍照都是100首以上,李白、杜甫是300首以上。读到这个量之后,你才能体会到很多,园林里原来不太看得懂的东西,也开始有点看懂了,因为园林背后有大量的文学经典和它有关。我们现在看就是傻乎乎在看,稍微懂一点,体会到一点。那个年代的那种滋味,你无法想象。

《新周刊》:你的作品主要都在江南?

王澍:这是有原因的。一是生活的熟悉,就是水土嘛,你对气候的了解、对温度的感觉,建筑和这个是直接有关的。也许有人认为没有关系,只要有空调哪里都可以造,但是对我来说绝对有关系。还有工匠的问题,因为我的建筑都是和工匠配合的,脱离这个地区,要么我得带着我的工匠,要么就得在当地再做工匠培训,其实都很花时间。

玉澍造的房子。中国美院象山校区

《新周刊》:江南工匠的手艺比较好?

王澍:一般是这样。明朝的北京城,所谓的北方建筑,其实主要是浙江工匠造的。

《新周刊》:我昨天看到一张新闻照片,西扎的设计博物馆在象山校园非常显眼。

王澍:他的红墙放在这,我也觉得很有趣,因为原来这是一个和园林有关的校园,至少跟权力中心拉开了足够的距离,这个红颜色一出现,我经常会感觉我怎么就在紫禁城旁边。学校一开始要求他造得更高,他已经往下压了,但还是有一点高。

《新周刊》:象山校园里三位建筑师的作品有何不同?

王澍:西扎做的是一个博物馆,在西方的语言里,博物馆是纪念性的、经典的。我这个是属于白居易的农舍。隈研吾设计的民艺馆就是一个很典型的日本忍者,有点神秘兮兮地躲在象山南坡上。

《新周刊》:但看得出西扎的心思,一棵树,绕开它。

王澍:当时我们提出希望把这棵树留下来。但是西扎做建筑有一个习惯,就是基本上要撑满场地。只有撑满之后才会出现和这棵树要撞上,不得不绕一下。他这个做法是典型的从西班牙城市里来的习惯,因为西班牙城市里密度很高,跟中国以前的城市一样,给你一块地,多么金贵,基本上全占满。然后把美好藏在中间,自己看。

《新周刊》:好多园林也很有权力感,尤其是商人园。超高的高墙,里边弄一些亭台楼阁。

王澍:对,但那个一般是在城市环境里。象山还是小山水环境,所以我做的房子就有很多开口。西扎还是在城市里的感觉,我曾经跟他讨论过,我说你能不能对着象山开一个大一点的窗户?他不干,他的理由是看展览必须专心致志,不能说看了一半展览突然又去看山,这个事他不接受。

2018年4月,苏州博物馆。贝聿铭以传统的粉墙黛瓦为元素,重新诠释江南建筑符号。建筑师王澍说,贝聿铭的骨子里还是一个中国人。图/阿灿

《新周刊》:贝聿铭的苏州博物馆不仅要开窗,就连窗外景色他都要负责。

王澍:因为贝聿铭骨子里还是一个中国人,中国人对山水的兴趣是很特殊的,外国人不太容易理解。中国人认为山水比人更美,山水最后在中国人心里变成了带有类宗教色彩的状态,它是一个精神力量,就是我能够和世俗抗衡。这是中国文化的一个核心,比名利更高洁的东西,我们的文化中永远有它的位置。中国的历史是很悲催的,腥风血雨,那么长时间能够存在下来,它一定需要某种精神力量。它相信一个东西,叫良心也好,叫道德也罢。这个道德是指老子《道德经》里的道德,不是今天讲的世俗伦理。

理想和现实的冲突里有特别有趣的东西

————————

《新周刊》:如果由你来规划一个江南建筑之旅,你会怎样设计路线?

王澍:这倒是个很好的问题。比如说苏州园林,你怎么样能安排出一个小时,这个园林里没有人,然后进去看?现在简直像猴山一样,没办法看。现在没有理想路线,倒是有一个让大家能够理解到理想和现实是什么关系的路线。你到哪里都看到,理想和现实的差距是很大的。但我不认为理想和现实的冲突完全是负面的,其实现实是很有趣的,在那个冲突里你能发现特别有趣的事情,至少我做设计往往在这里会找到一些想法。尽管我说我和园林有关系,但我的建筑从来不直接选用苏州园林的元素。它只是跟我有关的一件事,它放在那儿,是一个参照。我从来不直接用,连一个地方你都找不到,说我用了苏州园林的细节,没有,不存在这件事。

《新周刊》:杭州最早是一个湖的城市,后来变成江的城市,现在又成了海的城市。你怎么看杭州的变化?

王澍:我记得有一天,杭州党校请我去做讲座,车子把我向城的西边拉去,拉到如此之远,我说这还是杭州吗?建筑连绵不绝,远远超出了我对杭州的认识,已经出发一个多小时了才到那个地方,还没出杭州城。这个城市已经完全不是我曾经认识的那个城市了,但是这件事对我也没有影响,因为我基本上只生活在西湖边一个很小的区域。

2018年3月,杭州,胡雪岩故居,重檐八角的晴雨亭。此名源自苏轼名句”水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”。图/李伟

《新周刊》:你怎么看各个城市都在争建第一高楼?

王澍:我对它没兴趣。我希望我的这种感觉能够像一种传染病,多传染一些人,大家都对这事没兴趣,那事情可能就会有变化了。

《新周刊》:你怎么处理你的建筑跟这种大干快上气氛之间的关系?

王澍:在今天这个时代,为什么“园林”这个概念仍然有价值?因为它基本上就是在现实里挖了一个洞,你就生活在这个洞里。今天看苏州老城,大家会想象它多么美好,实际上当年文人在城里修一个园子躲在里面,是因为这个城俗气到让他无比厌恶。我在园子里修了曾经去过的山里的某一个地方,觉得特别好,整天只看着它,它就是我的美人。

这是一个很决绝的选择和态度,也是一个很现实的选择和态度。我今天做建筑基本上也是类似的心情,任何一个地方,我也要看有没有可能被我抠一个洞出来。现在整个世界乱糟糟的,只有这样我才有可能求得一点心灵的平静,我希望平静地活着。

《新周刊》:西湖周围现在也够景观化的。

王澍:对啊,所以我们到很晚的时候才会去湖边转转,或者恰巧没什么人的时候。

《新周刊》:你怎么看杭州现在强调的南宋概念?你做过御街,跟这一城市定位有关。

王澍:这个不管怎么样,算是一种追求吧。今天的人说的话和做的事,你不能那么相信他能直接产生美好的关系。但不管怎么样,宋确实是一个审美上的高标,大家去讨论这件事多少会受益。但实际上大家真正能从宋学到点什么我也很怀疑,也许茶器现在有进步?我看小碗什么的比以前做的确实好一点了。

“我就在那个接近真的边缘”

————————

《新周刊》:你曾说觉得自己是17世纪的人,400多岁,是明代吧?

王澍:明末。我对中国传统的感受和讨论,大概能达到那个年代的意识。其实明末是中国很特殊的年代,那也是一次中华民族的伟大复兴。17世纪的明朝人,造了大量宋代的假画,我们现在看到的所谓宋画,十张里头有九张都是明朝人伪造的。它也是那个意识,但跟宋朝人那种平淡天真的意识是有差距的,它是学习,是一个仿本。我现在觉得我大概有仿本的水准。明末乱复制的状态其实是很不守规矩的,中国传统不允许这样做,但又是一个相对自由开放的状态,是可以和今天产生直接关系的状态。再往前的传统,现在的中国人基本上很难体会了。

《新周刊》:看来假也有假的用处。

王澍:我不说我是真的,我就说我是在那个接近真的边缘。我对自己的判断,就是我努力向真的方向去探求了,也基本上到了接近于真的边缘。我觉得我走在了真的旁边,这就是很幸福的状态了。

富阳富春馆,有名公望美术馆

《新周刊》:水的流速决定了江南生活节奏不会太快。你造房子有没有什么办法降低其中的速度?

王澍:园林其实就是在做这个事。盈尺之地,怎么让你产生更大更远的感觉,就是通过对路径、对视线进行控制。它让你在一个小的地方反复地游,但是不觉得疲倦,我设计的建筑大部分都有这个特征。很多人觉得像迷宫一样,甚至有的建筑进去之后他们都找不到出路。我希望他们能稍微平静一点、慢一点,象山校园每一个建筑都有相当大一块空间是完全开放的,就像这个14号楼的院子,经常有我不认识的人坐在我喜欢的这个长椅上,很长时间。我把凳子设计得那么长,就是希望多一些人可以坐下来,当然躺也是其中的一个选择。

本文首发于《新周刊》514期

作者 | 孙琳琳 排版 | 杨雪梅

新周刊——中国最新锐的生活方式周刊

热门话题

hot topics