昆德拉的相遇与乡愁

文景 王嘉军 2012-06-02 12:35

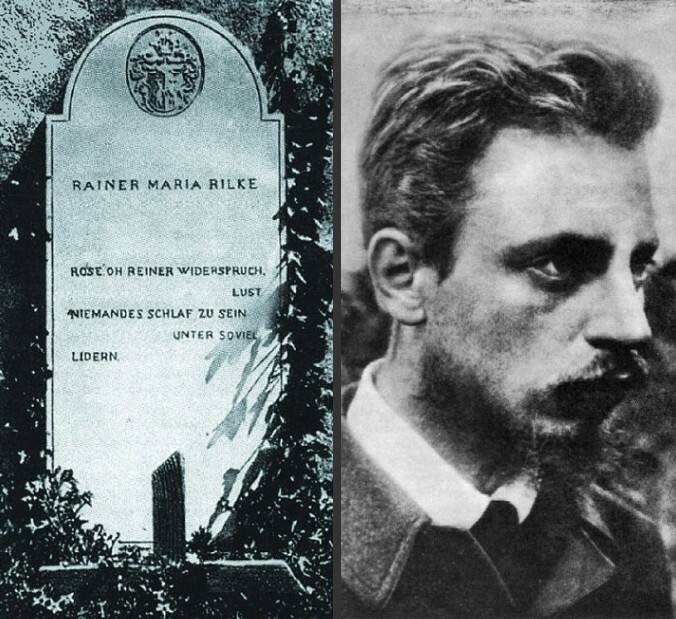

昆德拉

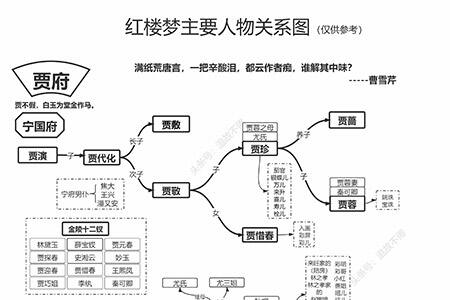

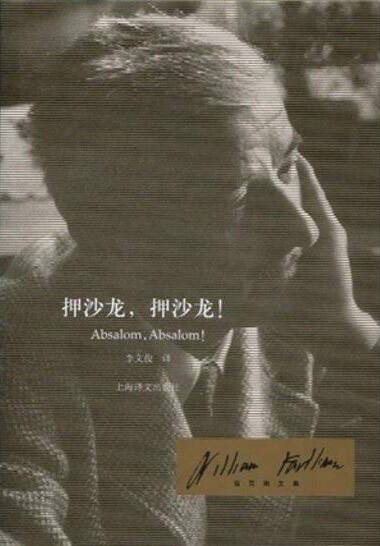

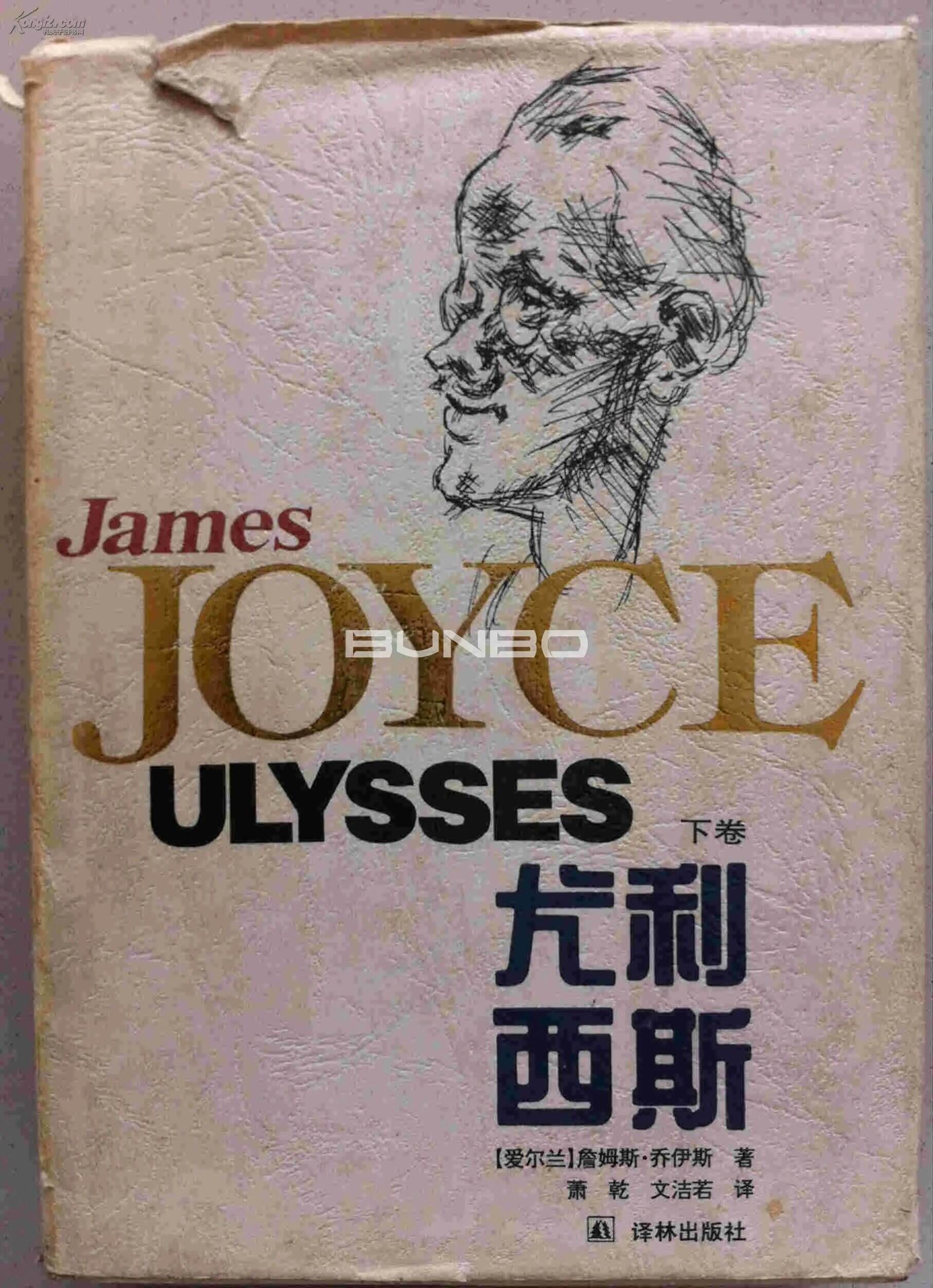

与昆德拉此前几部评论集一样,在《相遇》中,拉伯雷、雅纳切克、布洛赫等人依旧居于不可撼动的“一哥”位置,画家培根、布贺勒,作家法郎士、马拉帕尔泰等人则成为新贵,卡夫卡、乔伊斯、斯特拉文斯基、贡布罗维奇稍稍淡出,但仍不时显身。另有更多的作家进入客串名单,他们是马尔克斯、富恩特斯、罗斯、阿拉贡、塞利纳等等。当然,书中更不会少了极权、幽默、媚俗这几位元老。

相比之前的几本评论,《相遇》中的文章篇幅更短,因此篇目就更多,挤得下更多的小说家、音乐家和诗人。从这个角度说,这本评论集倒很符合昆德拉一直追求的众声喧哗的复调风格,以及罗蒂对他的小说理论与民主理念契合的赞赏(《海德格尔、昆德拉和狄更斯》)。

不过,这样一来,很多主题和思想就无法深入展开,因此,要在《相遇》中领略诸如《被背叛的遗嘱》和《小说的艺术》那样系统过瘾的阐释和对话几乎不可能,你只能在简洁跳跃的文风中拾捡这位八十一岁老人智慧的微光。比如,他分析塞利纳的小说时指出“妨碍人类临终的,是排场”(p.29)——虚荣至死也不会离开人类;而罗斯小说里那些教授、作家之所以时时在思考乔伊斯或卡夫卡,这是因为“要将过去的时代留存在小说的地平线上”(p.34);在分析《百年孤独》时,他则指出小说中的人物通常都没有后代,堂吉诃德没有、汤姆·琼斯没有、于连没有、维特没有、马塞尔也没有,这是因为小说和现代使人作为个体立足于欧洲舞台。然而,在《百年孤独》里,这个定律却被打破了,一大堆名字相近甚至相同的人物,像慢动作叠成的人的序列,这意味着某种时刻的完结。

美丽宛如多重的相遇

不知是有心还是无意,昆德拉这次背叛了自己的幸运数字七,小说一共分九章,多出了两章。好在这同样是个奇数,夹在中间的是第五章,题为“美丽宛如一次多重的相遇”,紧接着第六章题名为“他方”,这也就是说,在第五章相遇之后,又有一个交错,评论延伸到了他乡。因此,这本书中最重要的无疑是这交汇的第五章,它激起的光照亮了两个方向。

在前面几章里,“相遇”这个词除了在题记中,几乎没有出现,不过其中暗指的“相遇”不难揣摩,即昆德拉通过作品与这些艺术家的相遇,读者与作者的相遇。在分析法郎士时,昆德拉举了一个引人深省的例子,我们每个读者心中都有一份黑名单,里面关着那些我们不喜欢的作家。但很有可能的情况是你只读了这个作家的一两本书就将他打入冷宫,也许你看到第三本就会喜欢上他。而我一开始就看到了这第三本书,我与作家相遇,而你没有。可笑的是,在我们谈论某一作家的时候,我们其实看过的是他不同的书,却都盲信自己对该作家的判断是全面而准确的。我们,也没有相遇。

到了第五章,前四章被隐秘雪藏的“相遇”一词频频出现,犹如赌徒押上的所有筹码,相遇也开始渐次叠加,由一重变为多重。

最质朴的相遇,自然是人的相遇。它是昆德拉与马提尼克诗人塞泽尔的相遇,塞泽尔与布勒东的相遇,昆德拉与阿拉贡的相遇,而阿拉贡和布勒东的相遇则更是一出超现实事件,相遇与相遇的相遇结成一个完美的圆环。这是洛罗特雷阿蒙说的“美丽宛如一台缝纫机和一把雨伞在解剖台上的偶然相遇”,塞泽尔说“洛特雷阿蒙的诗,美丽宛如征用财产的法令”,布勒东又说“塞泽尔的话语,美丽宛如初生的氧气”(p.113),最后,昆德拉总结道:“美丽宛如一次多重的相遇”。

如果你被美得绕昏了头的话,我们不妨再来清理一下这多重的相遇,尽管清晰的分类是与相遇相悖的,它损害了相遇的错杂和偶然之美,“相遇,不是交往,不是友谊,也称不上结盟。相遇,意思就是:石火、电光、偶然”(p.110)。一重相遇是政治与文学的相遇,它可以在一个人身上相遇,“塞泽尔是双重的创始者,两个基石(政治的与文学的)在他这个人身上相遇”(p.111),也可以在一本文学期刊上相遇,三个主题:民族解放、现代艺术洗礼、国家独立在塞泽尔等人办的《热带》上相遇。一重是文化上的相遇,它属于空间,“马提尼克:多重的交会;数个大陆的会合点;法国、非洲、美洲相遇的弹丸之地。”(P.122)也属于时间,“《了不起的索利玻》是一次跨越数世纪的相遇”(p.126);它属于语言,“走向终结的口述文学与初生的书写文学的相遇”(p.125),也属于情感,“马提尼克:巨大的文化复杂性与巨大的孤寂的相遇。”(P.122)。一重是政治与世界的相遇,它是荒谬的相遇,“永远勃起的雨伞与制服及裹尸布缝纫机的相遇”(p.115);也是宿命的相遇,法国的“五月风暴”和捷克的“布拉格之春”“这两个春天,异步的,各自从不同的历史时期走来,在同一年的解剖台上相遇”(p.152)。每一重相遇之间又会相遇,一切像是“马拉帕尔泰小说中的超现实相遇”(p.220),世界是一架以相遇为帆翼转动的风车。

说实话,读到这里,我对昆德拉的相遇有些厌烦了,如果将概念泛化的话,一切都可以是相遇。对于他对“美丽宛如一台缝纫机和一把雨伞在解剖台上的偶然相遇”的改造,则更觉不满,他给缝纫机和雨伞加上定语,为解剖台设置背景,这之于洛罗特雷阿蒙的美学革命,是一次倒退。保罗·利科曾在分析普鲁斯特时指出,隐喻是艺术中的“因果法则”(《时间与叙事》),毋庸赘言,隐喻总依赖于或明或暗的相似性,而洛罗特雷阿蒙甚至超越了这种诗学逻辑,他强加给语词以偶然的相遇。昆德拉的做法无异于削足适履,把语词之间游耍般的撞击又揪回到既定轨道上。此外,洛罗特雷阿蒙的艺术实验中还包含了一种幽默精神,最爱将幽默挂在嘴边的昆德拉,此时却一点儿也不幽默。

流亡与乡愁 在解剖台上的相遇

在《相遇》中,昆德拉收起了之前几本评论中或隐或显的理论冲动,他写得更加随意、任性,使这本书显得更像是一部抒情小品集。只不过小说家不比诗人,抒起情来遮遮掩掩,他把它像铃铛般挂在他评论的那些大动物背上,让他们带动它发出轻响。不过,仔细考察还是可以辨认出基本的抒情基调:怀旧和乡愁。就如题记中所说:和我的思考以及回忆相遇;和我的旧主题还有我的旧爱相遇……

当然还有肆意渲染的孤独,在马提尼克画家布贺勒的画作中,他看到“孤独宛如月亮,无人望见”(p.131)。自然,月亮的孤独其实是昆德拉的孤独,他借论米沃什而说自己是“永远的异乡人”(p.148)。他为他喜欢的艺术家们献上孤独的赞词:贝多芬是音乐历史“最后的传承者”(p.91),《百年孤独》“带给小说神化的殊荣,同时也是向小说年代的一次告别”(p.50),培根:“他孤立在过去的一旁,他孤立在未来的一旁”(p.16)。

孤独、怀旧、乡愁三位一体。他说米沃什的乡愁是“异乡人不容侵犯的孤独”(p.139)。在“初恋”一章中论述雅纳切克时,他起的题目是“乡愁最深的歌剧”,他引用雅纳切克的话说:老年的“音乐本质”,是对于逝去时光的无限乡愁(p.174)。

沉浸在作家铺就的抒情氛围中不失为一件优美而又高雅的事,然而评论者的可憎之处在于总要破译、解剖言外之意。谈到昆德拉的乡愁,就不能不谈他的流亡,谈到他与祖国的微妙关系。

在罗斯与世界各地犹太作家的对话集《行话》中,两位捷克作家昆德拉和克里玛都在访谈之列,昆德拉依旧高谈小说的艺术、极权、欧洲和幽默,克里玛则谈得更加具体,甚至还爆了不少昆德拉在捷克国内声名不佳的内幕。他分析这主要是因为他廉价而简单化地展示了国内的经历,另外,在什克沃雷茨基夫妇等知识分子为被压制的捷克文学竭力斗争之时,昆德拉却在国外风生水起,引得同胞不满和“妒忌”。简言之:“他与他的祖国已经失去了联系”(《行话》,p.64)。不过克里玛也为昆德拉辩解道:捷克人一个世纪的创伤使他们对外国人有一种畏惧和怨恨,昆德拉无愧于本世纪最伟大的捷克作家之一,他还耐人寻味的问了一句,“为什么每一位作家都要成为斗士呢?”(p.66)

对于这些话题,昆德拉没有回避,只不过他把它们夹杂在对别人的评论中,也正是有了这一层背景铺垫,就能从昆德拉的话中看出些辩解的味道来。他找来了同胞薇拉·林哈托瓦、赫拉巴尔和上面提到的什克沃雷茨基夫妇为自己申诉。薇拉·林哈托瓦是一名流法捷克女作家,她将自己视为一名游牧者,“流亡生活经常可以将放逐变成一次解放的开始”(p.135),“作家并非单一语言的囚徒”(昆德拉的这本书正是用法语写的p.137),针对在共产主义政权后,很多流亡作家并未返乡的抉择,她则说:作家有义务冲破一切限制,包括滥权的政府强加的限制,也包括人们以国家责任感为后盾的道德约束(p.136)。对于赫拉巴尔,昆德拉则说当他还在捷克时,曾因为一位朋友指责赫拉巴尔非政治化,而与其翻脸,最后他认识到:认为政治斗争高于艺术、生命和思想的人与认为政治的意义在于为艺术、生命和思想服务的人,永远无法和解(p.145)。这不就是克里玛那句问句的陈述式表达吗?而在向什克沃雷茨基夫妇致敬的时候,他又说道:捷克民族的诞生靠的不是战争,而是文学,而这种文学“不是作为政治武器的文学。我说的是作为文学的文学”(p.157),像是隐晦地接受了克里玛的赞誉。

不难发现,在上面的引证中,包含一个矛盾。既然昆德拉已经认识到,他与那些视政治高于艺术,视国家责任高于个人选择的人永远无法和解,那又何必再来这么一番辩解呢?也许这辩解不朝向那些不满他的同胞们,不朝向他人,它只是昆德拉自己与自己的争辩。他试图在对家乡的思念和对流亡的选择中清理出逻辑说服自己,他又一次想在自己的辩证法里突围,他让它们又一次在解剖台上相遇。

宛如乡愁的相遇

在书中,昆德拉将乡愁举到了至高的位置:“哀歌式的乡愁:音乐与诗歌永恒的主题”(p.183),但与此同时,他又借薇拉·林哈托瓦而言己:“她既不是捷克作家,也不是法国作家。她在他方”(P.137),一个没有家乡的人从语法上已经取消了乡愁的合法性,难道这是一种对“别处”的乡愁?

在昆德拉笔下,家和他方可以实现一种诗意的重合,他说:在布贺勒画笔下的马提尼克,“我看见我的故乡……我看到我的前面是过去的非洲和过去的波西米亚,一个黑人的小村与帕斯卡的无限空间,超现实和巴罗克,贺拉斯和塞泽尔,天使在撒尿,小狗在哭,我自己的家和我的他方”(p.160)。

这不止因为他将中美洲的马提尼克看作中欧的捷克的姐妹,还包括一个令人哀伤的转换,此时我的家成了他方,它留在远方,停在过去,我在他方,我的家乡也在他方。反过来,此时的他方似乎变成了我自己的家,但它终究不是,我同时拥有了家和他方,但也同时背叛了它们,我成了“一个永远的异乡人”。

对于一个永远的异乡人,还乡已不可能,试想,昆德拉可能回到捷克吗?在法国,在马提尼克,在国外起码他还可以名正言顺的拥抱乡愁。永远的异乡人追求的回归,不是回归到家乡,而是回归到乡愁本身。毕竟在乡愁中,家乡才是你回忆中、想象中的那个家乡,它才会心无芥蒂的接受你、安慰你。乡愁给你带来孤独,又让家乡的街道、黄昏和恋人在心头涌起,为你驱走孤独。乡愁还覆盖一层与生俱来的道德底色,它会为你涤尽他乡的喧闹,你身上的浊污、甚至原谅你的“背叛”,你会欣赏并感动于自己身上这种纯净的情感,并由此获得道德上的宽慰。

由是,我们就不难理解,为什么在“美丽宛如多重的相遇”一章,经过重重相遇之后,最后却以孤独作结。按常理来说,相遇正可使人忘却孤独和乡愁。但在昆德拉这里,与他人和他方的相遇,不是为了排遣乡愁,却是为了领受乡愁。没有他人就不会有孤独,没有他人的在场和不在场,以及“不在场的在场”在内外时空上的转换,孤独这一概念将毫无意义。同样,如果说家乡是乡愁守望的母亲,他方就是乡愁流浪的父亲。没有他方,就不可能有乡愁,与他方的相遇,既是为了走向新的可能性,也是为了寻找和复苏因为长期驻足于一地而不再敏感的乡愁。

昆德拉还为这种宛若相遇的乡愁凿开了一条时间的隧道,在“他方”一章中论述米沃什的诗时,他分析了其“语法未来式的乡愁”(p.139),说米沃什将“已经不在的忧伤回忆转化成一个无法实现的承诺所带来的令人心碎的悲伤”:“你将穿上淡紫的衣裳,美丽的哀愁!/你的帽子将插上悲伤的小花”。米沃什将乡愁反手交扣在未来的十字架上,使其再也无法摆脱自身,也让它永远保持对自身的忠贞。未来的叠加为乡愁画上了一道倒影,这是二维的乡愁,它将无法更改的过去转化为无法抵达的未来,用对于未来的无谓的希望来自虐式的嘲笑自己现时的哀伤。过去、现在、未来三个离魂异客在乡愁中黯然相遇,互不理会,又相互纠缠。同样的未来式的忧伤,我们也在李商隐的诗歌中看到过:“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”。在李商隐的笔下,现在的相遇只是为了明日的忧伤,而当诗人想起这些的时候,现在的忧伤又因此翻了一倍。昆德拉的相遇与乡愁又何尝不是如此呢?相遇既是为了忘却乡愁,更是为了拥有乡愁。

列维纳曾指出,救赎(弥赛亚)时间可以使当下的瞬间不再禁锢于自身,找到一种“现在将从回忆中受惠的未来”(《从存在到存在者》,p.113)。因为经济时间只能通过补偿原则,把希望悬于未来,再继而轮回,救赎时间却可以抚摸到现在。希望真正的意义只在于现在。昆德拉赋予乡愁的时间机制、美学使命、以及道德内涵(对祖国的忠贞与爱和对个人理念、对他方的渴望之间的交缠),似乎使得乡愁也执起了救赎的烛火。不过,它发出的微暗光环会不会只是昆德拉自己在书上画出的一条弧线?

原载《文景》杂志2010年9月号

热门话题

hot topics