人生的边界与诗歌的容器,《两个念头之间的空隙》扶桑诗集前言

《扶桑诗集》 吕小利 2022-04-28 12:07

《两个念头之间的空隙》

(扶桑诗集,上海文艺出版社2009年10月出版)

人生的边界与诗歌的容器

扶桑诗集 《两个念头之间的空隙》前言

吕小利

30岁的哲学家叔本华在这个疯狂的年岁里完成了《作为意志与表象的世界》,对黑格尔开始进行无穷无尽的颠覆,对人的存在步步紧迫,确立了心灵在人类历史中的地位。30岁时的执着是惊奇与平静的融合,当我的朋友扶桑在这个年岁的时候,对心灵的关注富有想象力,通过诗歌证实并透析出心灵的存在。

在文字史上,诗歌与哲学的界限是模糊的,一般认为哲学起源于诗歌,当哲学从诗歌中分离,诗歌开始了较为纯粹的抒情,正如扶桑十数年的吟唱构成了一部诗篇,抒情性构成了他的人生边界。

本真抒情的年代

扶桑的诗稿将会激发许多人对于命运、自然、自我以及人间景象的重新想象,因为诗篇吟唱了人与对应物之间一种新的关系,这种关系覆盖于人与秋天、人与蝴蝶、人与少女、人与诗歌、人与时间、人与自我等等之间,与其说是他描述了这种关系,不如说揭发了对这种新关系的感知,——正如许多被反复传颂的诗篇一样。

对于人生的典型经验和大地可能的景象,扶桑给出了感知的结果。先来看时光。时光也许是世间万物中影响人类心灵的事物之中最深刻,也是最永恒的,其唯一性与深度几乎只有诗歌可以与之匹敌,由于诗歌执行了形而上的价值体系,与时光对人类的影响形成了平行的关系,并且对时光作出了多样性的判断:

秋天死在一尘不染的果实里

当所有的鲜花相继飞离南方的枝头

我的凝望依然春深似海

——扶桑《流逝》

时光的永恒首先是它永久的流逝的形态,《流逝》以这种断片的形式解读了时光的这种永久性。典型的时光断片传达着诗意。

在高于我们梦想的蔚蓝上空

一种追忆广大无边

记忆里,愈益坚定的歌声

像一片秋天的树叶

紧贴在泪眼朦胧的窗玻璃上

——扶桑《追忆》

时光投射到人生轴线的影像会累积起来,在迷人与零乱之间建立巨大的仓库,它的价值是被回忆。回忆是时光存在的不朽的证据。诗人的回忆在高度与广度之间寻求一些恒定的内容,《追忆》全诗介入到过往时光的经典场景,在情感的内核上修饰出对视、对语、分离、想象等外延来,并且赋予了诗人一贯坚持的抒情性。

在纷纭时世之中,诗歌也是实现内省的一条管道,在它的尽头,被照亮的是自我。

只有一些陈腐的往事,悄悄

带走我们灵魂中的纯粹部分

我们都是自己的映像,不自明的概念

——扶桑《无声的抗争》

沉思自我,解决的是人在孤独状态下的心灵演进,所感悟的内容得以丰富未来,同时也丰富过去,使人生态度变得明朗并坚定起来。

我沉思,我的感动来自

与内心平缓的交谈

要经过长长的岁月才能真正热爱自己

——扶桑《走过江南》

在这样一个精神生活异常丰富的年代里,诗人与诗歌几乎从不缺乏,缺少的是对诗意的检索,当数量惊人的文字垃圾被持续地倒入Go……ogle这个看似无限的容器之中(o的个数可以被数据库无度地增加),诗意正被无休止地淹没。诗歌缺少被朗读、被聆听,缺少作为诗歌本源价值的抒情性的支持。诗歌缺乏当代性。

在激情澎湃的年代,哪怕在激情被抑制的年代里,透过茨维塔耶娃之诗《阿赫玛托娃》被翻译的词语,我们依然感知到俄罗斯诗人的内心律动:“我赐予你钟声齐鸣的城市”,实现抒情性的大胆、坚定与丰富想象。

扶桑,透过市集的迷雾与幻音,带来了清雅的歌声。

所罗门的魔瓶

请看清这朵花

当初踏着积雪寻找诗歌的人

找回来的正是这朵伤心的玫瑰

——扶桑《秋夜诗稿》

诗人是为世间创造欢乐的语言的使者,尽管他的内心充满忧愁。忧愁有时候存在于对于诗歌本体的沉思之中。

在与诗歌有关的语汇中,“诗人”也许是最没有当代性的一个词汇,它完备地传达着古典美学的崇高、才情与精英感。正如亚里士多德在《诗学》中所说:“先知、诗人、医生和领袖人物是人群中的精英。”

然而诗人在当代社会中绝对边缘化的现实又使“诗人”一词反精英的姿态走向极端。在公共关系活动中,“诗人”会成为戏谑的话题,多数诗人以不表露自己的“诗人”身份为安,而诗人身份几乎完全成为沙龙文化的标签。大众生活中诗人的缺失导致诗歌的当代性无法得到恰当陈述,公众无法认知与了解精英正在倡导什么样的当代诗歌。

在我的诗歌判研体系里,相信容器是解决诗歌当代性的关键话题。所罗门王代言着当代读者,能够将魔鬼收放自如的渔夫就是当代诗人,当然那魔鬼就是当代诗歌,魔瓶代表诗歌的当代性。容器里的一丝青烟幻化成一个漫无边际的魔鬼,——诗歌对当代社会的诱惑力仍然是巨大的,——然而当代性的失落使当代媒介、舆论、坊间对诗歌均持边缘化的态度,诗歌成为少数精英的心智娱乐游艺,拣拾诗歌当代性的关键在魔瓶。魔瓶是所罗门王打造的容器,也就是当代读者对诗歌的容貌的揣测。

诗歌对于当代大众的距离太大,实在过于陌生,仿佛诗歌只是一个古典性事件。魔瓶解决了这种迫切需要的转轨:由古典向当代。魔瓶何以做到这种诗歌属性的转移呢?我们看到,魔瓶可以装载的魔鬼具有变异性,正是“变”这样一种禀赋给了魔瓶以颠覆大众思维的力量。

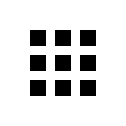

《金瓶梅》、《红楼梦》、《源氏物语》终结了后代诗歌的大众性。当诗歌的抒情本性被安排在丰富的叙事背景上,三部小说给予诗歌新的古典美学高度,给大众的审美习惯打下了新的难以磨灭的烙印。诗歌解读模式就这样被固定下来,犹如所罗门王将魔鬼收进魔瓶,一直没有发生变化。象征着新生纪诗人的渔夫终于在历经艰难万苦的漫长的海上捕捞作业中获得这个魔瓶,这个象征着诗歌当代性的容器出现了!

作为一个容器,它具有几近完美与极致的造型和历练时光、海水磨砺而呈现的精致与丰富,在它的表面上传达着既非古典、亦非当代的一种美,这种美对于渔夫具有诱惑力,去窥视魔瓶所装载的事物,——正是诗歌的好奇与变异才可能赋予当代性,——实际上,魔瓶给渔夫的直觉可能是一个空瓶,他忽视了诗歌当代性的悄然到达。一丝青烟、一团大雾、一个庞然大物的魔鬼,——正如这突如其来的幻变才可能导致诗歌的新生与诗学的振奋,——他抱怨渔夫过迟地打开瓶盖,以致于他在瓶中多呆了几千年,他的愿望是500年内就可以重临世界!

难道诗歌的当代性就这样被延误了吗?

现在的世界是新的世界,

所有刚刚诞生的词汇

都在跳舞

——西班牙诗人艾莱娜·马丁·碧瓦尔蒂(Elena Martin Vivaldi,1907-)《语言的发明》,越振江译(《外国文艺》1997年第6期)

这位生活于格林纳达的当代西班牙诗人似乎恰当地为我们提供了诗歌当代性的线索。魔鬼倾刻间见到了新世界,在他被囚禁以来重返世界的这个瞬间,他天然地去除了旧世界的全部牵制,去除了诗歌的古典模型,他来重建新的诗歌秩序,去营建真正的当代性。

当建筑师、检察官、记者、校长、董事、注册会计师、市长、创意总监、外国专家、规划局长、教授、总经理、数学家、主任医生、电视主持人、选美冠军……当人群中的当代精英声称他们就是这个时代的代言者——诗人之时,诗歌找回它的当代性。

诗歌当代性的实现呼唤魔瓶——那些象征着精英的职位,——那就是当代的诗歌的容器。

文字的纯真与极限

路桥是当代中国城市形成的一个异形。尽管千百年来,城市总好象是这样形成的:越来越多的人到这里赶集,城市便是以市集为中心慢慢衍生而成。然而路桥却将这个规则演绎到极致了。是的,路桥是中国的一个大市集,无数人来到这里赶集,将货品传送到中国哪怕最偏远的地方去。

在市集茫茫的城市空间中,我看到了扶桑,一个行吟诗人的侧影,一种当代的珍稀的歌者。他长期是这个城市的规划官员,官至规划局副局长,与上司、同事一起形成并执行了这个城市与市集的发展思想。——他就这样成为我的容器学说的解读样本。

在杭州与扶桑为数不多的几次见面中,他就是一个行色匆忙的规划官员!然而,在心智层面上,他依然是一个行吟诗人。是的,他做到了,克服了泰戈尔的担忧与困惑。

我叹息 我恨不生在

迦梨陀娑的黄金时代

——泰戈尔《诗选》之《序诗》(谢冰心译)

迦梨陀娑以古梵语长诗《云使》将印度文言诗歌的抒情性完整演绎,世代传唱。泰戈尔担忧诗歌成为印刷品,担忧当代出版社对诗歌传播方式的接管,担忧诗歌抒情性和诗歌倾听模式的覆灭,——时间终于证明了他的担忧,行吟诗人终于成为歌剧中的背影。

人类的歌手已经远去

万物欲言又止

——扶桑《流逝》

扶桑就学于杭州大学城市规划系(浙江大学建筑学院前身),本课就读期大约为1991-1995年间,其时我就学于杭州大学新闻学系(浙江大学国际关系与传播学院前身),时间为1987-1991年间。杭州大学那个令人迷醉的图书馆(它收藏了当时几乎所有文科类图书)挖掘了我们这代人的文学兴趣,校级学生社团晨钟诗社则让诗歌创作成为一系列无法忘却的事件。也许正是无意间两人先后均担任过晨钟诗社社长,这样的外在的形态(一种容器?)终于将诗歌特殊的启示向我们传达了,这个启示需要借助二十年以上的时光去阅读。

泰戈尔对诗歌抒情性危机深怀忧愁。在那篇序诗中,他还写道:“因为现在是无可救药的慌忙与拥挤的时代/那抒情诗的女神/去到苦吟者心里的时候/必须坐电车和公共汽车的。”

交通工具是城市性的基本征象,——正如道路规划是城市设计的基本功课,亦如扶桑是很早就自己驱车运载自己的,——然而诗歌的吟唱性终究被保存下来,而没有淹没在紧张与快节奏所营造的情感芜杂之中。

扶桑是真正对文字痴迷的极少数人之一,一方面通过组织诗歌的途径实践着文字的抒情性,另一方面,他是在计算机时代依然乐于以笔书写文字的人,以文字成型方式为研究对象的书法可能对他的文字节奏感有所助益,——汉语是书写方式本身可以成为艺术的仅有的语言——千百年前,中国的诗歌确实包含了书写方式所传达的内容。

我们的内心离三月的雨水很近

离现实中的小城很近

我们像植物一样活得面无表情

在雨水的光芒里

我们被彼此的言语照亮

——扶桑《谛听》

《谛听》仿佛是以纸面的征象解读着人的存在,“黄昏,你的山水画挂在墙上”,几近现实的轮廓迅速带来了超现实的感受,“我听到你的毛笔在纸上擦过的声音”,书写过程其实是心灵运动的映照。诗篇中,雨水几乎是永恒地在大地上书写着。

书法成为他几十年一贯的爱好确实让我吃惊。我们知道文字的节奏感可以导向歌唱性,书写也许与吟诵是一样的诗歌方式。会有一个词自然到来,这是一种“纯粹”。法国诗人瓦雷里梦想创作一首纯诗,他后来解释说其实是一首绝对的诗,并且那是无法实现的:“纯诗的概念是一个达不到的类型,是诗人的愿想、努力和力量的一个理想的边界。”(保尔·瓦雷里(Paul Valery)《纯诗》)

对于语言所保持的这一种纯粹的爱好让扶桑具有了接近纯诗的通路,步步勾勒出人生的边界与想象的极限。

2007-7-30

维塔斯的魔幻与瑰丽

人生的边界与诗歌的容器

新桃花源记

完整塑造的空间

十锦园记

绿城产品的三种属性

热门话题

hot topics