摄影的性别和女性主义

中国摄影 杨莉莉 2015-08-22 14:29

文︱杨莉莉

女性主义类型学:摄影分析的基点

摄影有性别吗?对于一个女性主义者来说,答案是肯定的,但又并不简单。这是一个含义丰富的问题,却容易被肤浅的“弱势论”的答案所囊括。女性主义所依托的“弱势论”基本命题是这样的:整个社会依附在男性化的权力结构上、女性的弱势是一种社会构成的前提,一种牺牲或一种原罪式的不平等。于是,以女性主义的观点来看,摄影——这个承载人类目光的视觉媒介,从被发明以来,就自然成为社会主体表达男性话语的权力工具。不过,一些女性主义者也意识到摄影并非完全是“男性视觉的附庸”,它可以被扭转为女性主义自我的注视和抗议。

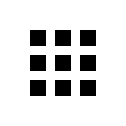

毫无疑问,“摄影的性别和女性主义”在其被书写之前就被打上“女性弱势论”底子,似乎摄影的性别就是男人观看,女人被看,恰是这种陈腐观念汇聚成鹦鹉学舌的潮流,成为长期以来所谓女性主义者言必提及的陈词滥调。然而在不同的区域和种族所产生的女性主义思想具有很大的差异性,就像印度裔后殖民女性主义学者莫汗娣(Chandra Talpade Mohanty,1955-)说的那样:“南亚的黄种女人跟北美的白种女人关心的女权是不一样的,但白种女人总以为她们的痛苦和抗争是普适的。”同样的,对摄影中女性主义的理解不能是同构的。在拼图完整的谱系之前,我们要辨识每一道女性主义的光谱,对女性主义思潮做以类型学式的大致分类。

简单地说,我们将女性主义理论思潮分为两大类:“关注身体系统”和“关注生产系统”,意在包容大部分的女性主义潮流,进而以此为基点,来梳理和把握女性主义和摄影之间纷繁复杂的关系。“关注身体系统”包括身体形态的差别、身体的视觉消费、强奸和堕胎、争取性自由(如澳大利亚女性主义者杰梅茵·格里尔(Germaine Greer,1939-)和印度小说家萨哈(Sarojini Sahoo,1956-)的著述)、语言符号系统的权力倾斜(例如凯特·米勒特(Kate Millett,1934-)《性政治》和麦金农(Catharine MacKinnon,1946-)对黄色书籍侮辱女性的批评)、以及同性恋和异性恋“两性对立”模式的确立和消解(如酷儿理论大师朱迪·巴特勒(Judith Butler,1956-)的著作《性别风波/Gender Trouble》)等等;而“关注生产系统”则包括男女由经济产出不同造成的就业歧视以及其他政治权利的差异(此时的女性主义往往同马克思主义进行混合,或同民权运动的结合,比如波伏瓦的著作)、弱势族裔的女性主义(例如黑人女性主义,其代表人物是芭芭拉史密斯/Barbara Smith,1946-)、全球化形成的后殖民女权主义(西方机构用西方的女性主义模式来启动第三世界国家的女性运动,结果却是一塌糊涂,因为争取的目标或者是优先序列完全不同,代表人物是前述的莫汗娣)、以及因全球化生产和竞争导致不同国家间女性生产者的敌视,从而形成的反西方女性传统结盟运动的后现代模式(代表人物是美国的堂娜·哈拉维(Donna Haraway,1944-)及其著作《人机复合宣言/A Cyborg Manifesto》)等等。

身体观看学:从激进到隐喻

女性主义思潮两大类的划分奠定了对影像结构主义分析的基本工具。以女性主义者最为厌恶的日本情色摄影师荒木经惟而论,是一个典型的以物化、弱化女性性别来达到凸现、强化男性地位的图像制造者。显然,他所引发的女性主义争议是属于身体系统的女性主义,是在凯特·米勒特、麦金农以及巴特勒之间打转的女性主义。荒木镜头下的女人,看上去似乎是等待强暴,抑或处于被强暴之中,大多青春貌美,温柔顺从,身着和服、校服等本土情调的衣饰,以示图像性别的“民族性”和“等待支配性”。荒木经惟的画册畅销的原因之一是,摄影师本人替男性消费者全力打造出“可欲”的视觉性消费产品。这一动机践踏了女性主义者的自尊,引发了如潮的批判和憎恨,很多女性主义者甚至求助于政府机构以控制荒木画册的风行。显然,这一做法有点类似于麦金农对黄色书籍发行的抨击,麦金农希望引入政府权力来遏制书籍等符号传播系统对女性的侮辱,但这一做法遭到了后现代女性主义大师巴特勒的嘲笑,她认为麦金农所引入政府权力本身就是一种裁断式的父性权力,是一次弱者对更高男性权力的撒娇和求援。她表明“物化女性”的男性主义是无法持久地流行的,因为它没有满足不断升级和贪得无厌的男性视觉消费的持续性力量。巴特勒是对的,荒木看上去已经把这条道路走尽了,他的衣钵已经无法承接性地传下去了,极端“物化女人”已经走进了死胡同。

不仅在作为艺术品的图像中存在男性权力和物化女性的凸显问题,在商业图像制造者也会利用情色的视觉冲击力和其背后的性别争议来提升人们对广告画面的注意力。商业图像中最常见的内容就是女性形象,从林林总总的女模特、女明星、女名人的照片中,可以看到男性目光的热切注视。这些表现女性的媚态或酷态的商业摄影,在拍摄技术或“光影修辞”方面有一整套模式。商业摄影师遵循男性观看、女性被看的视觉语法,创造出维护男性心中理想女性形象的视觉神话。然而这种情色策略并非是永远的屡试不爽,从意大利时装品牌SISLEY著名的广告图像的历年演变中可见一斑。自1999年以来,SISLEY品牌一直聘用擅长情色风格的时装摄影师泰诺·理查德森,拍摄以性暗示、性比喻,乃至直接的性活动为主题的品牌推广广告,尽管性别取向的花样繁多,但基本上以物化女性形象为拍摄思路的主线,以图像的侵犯性和争议性成为广告创意教科书的必谈案例。长期以来,SISLEY女装和男装品牌在消费者心中逐步形成性感出位,乃至黑暗猥琐的负面形象。终于在2008年春夏广告中,该品牌换掉了御用九年的摄影师,另聘北欧女时装摄影师Camilla Akrans,拍摄具有新古典主义审美的,强调高雅的女人味和体面的男人味的广告照片。这个案例说明性别和情色的商业图像策略同样不具有满足不断升级和贪得无厌的男性视觉消费的持续性力量。

如果说以上这些对“身体系统”观看都是男性摄影师所为的话,那么,我们必须讨论女性摄影师如何理解“关注身体系统”的女性主义。已成为当代摄影的经典艺术家辛迪·雪曼(Cindy Sherman,1954-)在其成名作品《未命名电影剧照/Complete Untitled Film Stills, 1977-1980》中(图01),以黑白剧照的形式摆拍了各种类型的电影中的女性角色,讽刺性的展示了主流男性所创造和欣赏的种种刻板女性的面孔。在她的照片中,女人柔弱美丽,还有几分空虚和疏离,在典型的场景中具有典型的衣着和表情,仿如电影定格,似乎隐藏着被窥视和被威胁的危险。在之后的作品中,雪曼以更为冷酷和黑暗的拍摄手法和内容,冲撞和冒犯主流社会约定俗成的视觉习惯,包括以裸体女郎的杂志插页形式拍摄的照片,以古怪滑稽的气质穿着高级时装的照片,对美术史上的肖像的模仿装扮,医用人体器官的摆拍,小丑的特写等多个系列的作品(图02)。多数作品中的人物形象都由艺术家本人扮演,具有行为艺术般的身体体验性和思想批判性。

荷兰女摄影家迪克斯特拉(Rineke Dijkstra,1959-)把注意力更多地放在女性和男性的生物学基础差异上,这让人想起印度女性主义小说家萨哈的判断。萨哈认为,青春期、堕胎、成为母亲之后是女人身体属性的重要时刻,它对应的是女人身体慢慢被“驯服”,成为一种被规训的方式,而迪克斯特拉的工作恰恰是记录生完孩子的母亲和青春期、前青春期的女孩、参军前后的女童子军,这是女性摄影家对其自身身体属性的一重独特的对比性“叙事”(青春期前后、成为母亲前后、成为军人前后、被社会规训前后),它有意无意地表达出一种模糊的抗议,为女性主义“底盘”打上了非常隽永的亮色(图03)。而美国女摄影家安娜·卡斯克尔(Anna Gaskell,1969-)似乎对“性的政治”更感兴趣。她最著名的作品“兽皮(hide)”取材格林童话里面的故事:小女孩反抗父亲为其酌定的婚姻,逃亡出来,披着兽皮,像是一个惊恐的末路者。安娜·卡斯克尔的镜头下,一个充满恐惧的女孩在一个哥特式建筑中无休止地展现她的惊慌和恍惚,而哥特式建筑则隐喻阴森严峻的父权结构(图04)。

生产主义观念、私空间和全球化

如果说摄影和“关注身体系统”的女性主义之间主要讲述的是与男性权力之间的抗议和争斗,那么摄影跟“关注生产系统”的女性主义之间的关系则宏阔复杂得多。在这里,“生产系统”一词源自于法国哲学家鲍德里亚,本身就带有“意义符号的增殖和生长”的意思。关注生产系统的女性主义摄影家们所考虑的参照系不仅仅是传统的女权要求,同时还要考虑全球消费主义下的女性自我空间建构、跨国产业资本带来的劳动力报酬定价上的性别歧视、全球化下的弱势族裔和国家的女性主义运动策略、第三世界国家的女性主义和世俗传统的微妙关系等等。

女性主义和全球消费体验主义之间最好的例证就是如《欲望都市》、《绝望的主妇》、《女人帮》等热播美剧中的以强势女人为主角的情节。她们大都有自己的小团体,喜爱聚在一起讨论男人和商品带给她们的“体验”。她们显然已经拿到了女性主义要求的“所有必须该拥有的平等”,于是,她们开始像男人一样追求“个人选择的平等”。这种女性主义被一些学者称之为“生活方式女性主义”,即在生活优越的西方白人中产阶层女性中间,对所谓女性主义追求的着眼点已放在个人选择上而沦为无病呻吟。于是,一些摄影师开始抓住那些来之不易的温馨,希望能够准确反映社会进步所达成的“和解”。比如美国女摄影师提娜·巴尼(Tina Barney,1945-)以自己出身优越的家人和朋友作为故事角色,表现西方社会中产以上阶层的女性和男人之间一种静谧的生活、圆融的社交、慢节奏的态度以及和解式的气息。这些有丰富细节的大尺寸照片在社会学上的信息度已经非常弱化和含糊,这意味着白人女性主义已经进入了一个“心满意足、无力可使”的境地(图05)。

如果说摄影在白人女性主义那里疲倦而失去准星,那么它在黑人或者第三世界国家女性主义那里却似乎方兴未艾。黑人女性主义者Alice Walker说“黑女人承担的痛苦跟白女人是不同的”,这是一个沉痛的道白。而编辑过著名黑人女性注意诗集《Home Girls》的芭芭拉·史密斯认为,“黑人女人一直顺从大局,因为黑人男人在为族裔争取权力,所以自己的问题就是从属问题、次要矛盾,于是就可以为了大局,牺牲小我。”而这也体现在黑人女摄影家Faith Goodin和Andrea davis kronlund(1965-)的镜头里。例如在Andrea davis kronlund的《假发第5号》中,女人为了族裔,向男人表达了一种“放弃自身”的忧伤;而在《耐心等待》里,浴池里黑女人的裸体背影象征一种宽厚的等待、一种大局观下的坚忍的和解。美国男性摄影师罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe,1946-1989)似乎也觉察到了那个时代的黑人女性主义的坚韧和柔美,但他似乎并不想拉大这种悲怆,而是用一种“拉平”的方法来处理这种权利诉求上的落差。梅普尔索普将黑人男体柔美化、降低其人种学上野性的勃勃生气。他的黑人体照片大多采用极其柔和的光线和细腻的影调反差,充满一种阳刚和阴柔的混合之美(图08)。而他另一部摄影集《Lady Lisa Lyon》拍摄的则是具有男性肌体力量的美丽女人(图09)。梅普尔索普的摄影可以看作是一种致敬——不仅向一个族裔的身体属性,也向黑人女性主义致敬。

从身体的观看到生产的全球化,女性主义的思潮从来都处于混杂多元,百花齐放的状态,作为社会和人类的映射——图像和摄影媒介,也呈现出多样复杂的面貌。尽管包括辛迪·雪曼在内的大多数女性艺术家和摄影家,并不承认自己是一个女性主义者,也不认为自己的作品有意对某些女性主义思想做一体现,然而作为艺术品的图像或作为商业工具的图像,仍然或多或少的显现或隐含性别的释义,成为女性主义批评家和思想家推崇或诟病的话靶。同时,与时俱进的新一轮女性主义的著作和思潮,也多少会给图像制造者以指引和启示。

本文发表于《中国摄影》2008年第11期

热门话题

hot topics