玻璃空间、镜子空间与速度空间,达芬奇体透视、线透视与点透视可能

《建筑师》 董豫赣 2003-03-31 12:54

【摘要】玻璃空间按照达·芬奇对透视形成的:体透视、线透视以及点透视三种可能性展开分析,在“玻璃空间”里主要讨论线性透视中的面透视的意义;在 “镜子空间”里开始怀疑中国园林空间里透视分析的可能;而在《运动空间》里通过对速度透视的分析将透视推向城市。

【关键词】玻璃 镜子 线透视 面透视 散点透视 速度透视

一 玻璃空间

为简明而言,达·芬奇在谈论透视时引入了玻璃(图1):

“透视不过是从一片光滑透明的玻璃背后观看某一地点或物体。在玻璃面上可以将它后头的一切物体描绘出来。”

在泰勒的这张充满工具理性的透视方法的说明图中,标明了透视的两个外在条件:透明材料(玻璃)以及遮挡物(背后的物体)。

就透视者的视觉而言,透视意味着遮挡,完全的透没有视觉意义,遮挡使视觉可见。没有遮挡就只有透没有视。

于是,玻璃的透明被认为是对透视的反动。问题是,在建筑中透明从不完全发生,玻璃建筑也从不是完全的玻璃。玻璃建筑的透视不过是将原先体、面的透视转换为面、线的透视。

蒙特里安在他1922年出版的《新造型》里表明了由体、面向面、线的透视转化的决心。

他认为,假如三度空间造型的概念意味着建筑仅仅被看作是将空间封闭在内的外在体形的塑造,那么建筑与空间就被内外封闭而完整的轮廓所隔离并处于相互孤立 的状态,蒙特里安认为这是传统透视法的视觉直观。新造型的目标试图通过打破建筑的这种封闭关系,三维盒子空间就有可能外化出二维平面与空间的新的造型关 系,限定的形与限定的空间开始相互作用,它们共同建立一种新的透视表现。当他声明:“空间限定,而非空间表现,乃是表现普遍现实的纯粹造型的方法”时,他 不但深化了赖特的流动空间也启示了密斯后来的开放平面。

现在,传统建筑封闭而完整的三维空间被开敞的平面 与开敞空间共同取代,新的透视任务不再是表现三维空间的封闭状态,而是表现三维空间如何被二维平面围合或限定的客观情况,三维空间表现让位于二维平面的表 现。建筑自此被看作是多重平面的贯穿(水平)与相切(垂直),它不再是从一个规定的视点出发,它处处有视野,并且不再有内外封闭而完整的边界。

这种没有边界的理想状态即便在风格派用来做实验的空间轴测图里也不能完全实现,那些相切的或彼此贯穿的绘画平面首先就无法摆脱画框边界的限定。因此当密 斯在1923年的乡村砖住宅方案里开始尝试在建筑中实现蒙特里安的这一空间理论时(图2),平面周边最具魅力的四条长长的墙线,离开了正常的建筑平面,就 像是可以无限延展下去,只是因为图纸不够大才被暂时剖断,一旦这样的平面被画成立面就反而丧失了平面无边无界的开放性,毕竟房子是要立起来的,房子的边界 在物质上也不可回避。

密斯在他1928年的巴塞罗那德国馆里用透明玻璃实践地解决了边界问题(图3)。也 许是在这个时候,玻璃改变了它被使用的历史意义,它不再仅仅作为原先三维封闭空间权宜的替换材料,它既不是为了凸显自身所承载的信息——如同哥特教堂的彩 色玻璃那样,也不是仅仅作为一种新的维护材料——如同1851年的水晶宫那样,它的意义甚至也不完全如同达?芬奇那张用作记录透视情况的玻璃那样,它在此 表现却并不记录那些因为玻璃材料的透明而暴露出来的内部平面相互遮挡的透视关系。

在玻璃使建筑边界接近消 失的情况下,密斯在巴塞罗那德国馆所精心营造的那些多层平面:那些墙体平面、那些被抛光的大理石平面、那屏孤立绝对的玛瑙石平面、甚至那块方形水池的池底 平面,与那块单薄而平整、仿佛可以随便在墙体上滑动的屋顶平面相切并相互贯穿,一起显示了现代建筑前所未有的空间与平面的共同作用的流动状态。

然而,就在那块仿佛可以随便滑动的屋顶平面上面掩盖了一些它既不可能滑动也不真正那么单薄的力学情况。在人们正常视角里不可透视的屋顶上方,可被看见的 薄薄的顶板边缘在不可看见的屋顶上方慢慢变厚,它在我们看不见的地方以符合精确的力学状况构成我们可以看见的惊奇的几何法则(图4)。从透视即遮挡的角度 而言,这一空间也是透视空间的反面利用。

就此而言,让?努韦尔的那张名为less的桌子不过是将密斯的德国馆的屋顶镜面反射并同时缩退到人的正常视线下方也同样隐瞒受力真相(图5),也同样使得视觉与常规经验发生巨大的反差。

玻璃在密斯的巴塞罗那德国馆里的空间成就不言而喻,J?克格拉斯(Josep Quetglas)就专门为此写过一本《玻璃的恐惧》(Fear of Glass)的专著。但是密斯在1922年所作的一个对后来玻璃摩天楼影响深远的模型的透视意义却很少被仔细透视过(图6)。我们所知道的不过是密斯那个著名的偏爱:玻璃的反射。

玻璃的反射能为密斯带来什么?难道仅仅是为了观演反射光的表演么?为什么这个摩天楼的平面在密斯的建筑生涯里空前绝后地曲折而复杂?

考虑到密斯在此所展望的三项要素:

充足的室内光线、街上看过来的体量,最后才是反射光的表演。

充足的光线不是问题,街上看过来的体量如何实现?按照蒙特里安的观点,体量的问题不过是传统透视的直观,假如传统建筑体量的表现是通过阴影得到强调,密 斯恰恰是在证明了阴影透视在玻璃建筑中完全失效后才转而求助于玻璃的反射性,那么反射的目的就很可能是为了以另一种方式重建体量。反射使得原本透明的玻璃 在故意曲折的平面转折处获得不透明的线性轮廓从而可以暗示体量的存在。我甚至觉得正是线性透视的偏爱压倒了他对反射光的兴趣——我有些迫不及待地想用他几 十年后的西格拉姆大厦(图7)作为证据——在这个实际工程里,平面已经相当规则,原本不会出现曲折平面所导致的反射光形成的线性透视,他原本可以实现无框 的玻璃摩天楼——就像他早年构想过的一样,但他还是将2英里长的工字钢全无结构意义地悬挂在玻璃外侧,潜在地表达了他对线性透视的偏爱。当詹克斯将这一作 品比喻为不曾矫正透视的帕提侬神庙时,我想起的立刻就是那些多立克柱式以及柱身上的那些线脚所形成的向天空2英里处消失的线性透视。

玻璃的反射本身可以形成华美的线性透视,不过是建筑所遭遇环境的自然光难以控制。

在人工光的控制下,玻璃的反射所形成的线性透视就完全可以既不模糊也相当稳定地作为灯具的间接光源。不过这里的反射比较特殊,它不是发生在玻璃一般的表 面,而是发生在玻璃经常被漠视的厚度边缘(图8)。在蓝天合作社1991年的玻璃房子竞赛(图9)中,他们用来表现321块透明玻璃内部迥异而变化的空洞 的边缘的线轴测的线,接近了玻璃厚度的线性所能表达的极限。因此它一直以一种理想的概念而暗含了建筑师对玻璃线性表现力的无限憧憬。

据说,让·努韦尔曾经试图在他的卡迪亚现代艺术中心使用足够厚的玻璃(图10),以实现全玻璃建筑的梦想,玻璃梁、柱却未能实现。但是,玻璃地板以及玻 璃天花,加上那些在周边仅仅起围合作用的与建筑等高的几榀玻璃填充的框架,强化了钢结构自身的线性结构体系,仿佛索?勒维特的极少主义雕塑。这是努韦尔乐 意承认的一种比拟。他在为德方斯竞赛方案所提交的模型(图11)仿佛就是索?勒维特的雕塑结构的放大(图12)。它在突出结构体系的线性关系方面,比卡迪 亚现代艺术中心走得更远,有楼板或天花板的使用面积退得更后更远,交错并模糊在层层叠加的线性透视中间,似乎一心要消除它们作为透视中功能平面的实际存 在。

许多年前,当我第一次仔细阅读密斯的那张玻璃摩天楼的模型时,我被诱惑的不是密斯所强调的玻璃线性的 反射性,而是天花板作为面的表现性所具有的巨大潜力。在这里,原先遮挡我们并构成我们视觉主要部分的实墙面被透明玻璃剥离,暴露出那些原先隐匿在实墙内部 的层层天花板,它们在透视中构成最大部分的视觉遮挡,几乎填满全部画面。这模型照片的拍摄角度接近人的正常视点稍高,人们在常规视点上所透视到的空间情况 基本应该这样。

也许是密斯自己沉浸在他所迷恋的透明玻璃本身的反射所带来的透视表现性,而漠视了玻璃的透 明所暴露出来的天花平面全部表现的可能。假如在他的范思沃斯住宅里,因为单层尺度的原因天花平面与地板平面还势均力敌的话,在人的仰视视角下,高层建筑的 透明玻璃幕墙将天花板的可视面急剧增加,并因为层层叠加而出现我们愿意表达的空间韵律,不过这一回,韵律不是出在我们习惯的水平方向而是竖向地展开。

我如今相信,密斯的建筑曾受到过赖特全面的影响,我的同事王昀先生已经用他的论文证明了密斯的巴塞罗那德国馆的空间方式很可能受到赖特的罗比住宅的影 响。实际上德国馆钢结构屋顶的悬挑部分将主要的受力构件隐藏在屋顶上方的做法与罗比住宅如出一辙。假如在罗比住宅那块悬挑的天花板还留有传统屋檐的形式残 根的话,在他后来的流水别墅里,天花板的表达与密斯的巴塞罗那德国馆同样简单。这两个建筑是我所能想到的对水平屋顶面表现得最精彩的例子。之所以我们常常 认为流水别墅的表现力更加经典,恐怕是沾了基地悬崖的光,因为常规角度常常是站在悬崖下方仰视那被悬挑的天花就格外地被遮挡、被震撼。但是遗憾的是他们两 人从来都不曾在他们的高层建筑中同样杰出地表达过仰视中那层层叠障的多层天花板面。赖特同样有机会在他的约翰逊制蜡公司里表达这一切的,它的层层楼板甚至 是完全由核心筒向周边出挑的……。带着天花板表现性的偏见,我总以为它在施工过程中的照片要比安装玻璃后的反射模样更具表现性。

我不过偶然选择来与密斯做比较的让?努韦尔现在证明是合适且方便的。

他在鲁塞恩文化会议中心所设计的巨型屋顶天花板无论从结构技巧或出挑尺寸上都可视为巴塞罗那德国馆的那块天花板的放大(图13)。并且,在鲁塞恩旅馆这 一多层建筑里,他可能偶然地把握了密斯那张草图的透视表现意义,他将天花板当做在透视意义上的立面进行设计,它们由略带色情的电影剧照所覆盖,在夜晚这样 的天花板被室内的灯光照亮,透过巨大的玻璃窗洞,它们构成了外化的沿街透视(图14)。

考察西方建筑史, 让·努韦尔的这种强调天花板表现性的例子并不孤立,米开朗基罗的西斯廷壁画的位置就是在天花板上面,就其内容而言在宗教性的圆顶制作末日审判天顶画与在旅 馆的天花上复制色情海报都是对其空间使用性质的恰当反射,就此而言,无论是技法上还是表达内容上,这两种方式已远离玻璃的透明而接近对镜子反射功能的模 拟,于是我们进入了透视可以同样表达的镜子空间。顺便提一句,努韦尔的建筑后来大量地使用镜面材料仍旧可被视为对透视学的一往情深。

二 镜子空间

晋代葛洪在《西京杂记》卷三记录过一种透视镜:高祖初入咸阳宫,……有镜,广四尺,高五尺九寸,表里有明,人直来照,影则倒见。

从其投影方式来看,这里记载的透视镜很可能是西汉的一种透光镜。这种透光镜的投影功能相当奇妙,将铜镜对着日光就可以将背后的铭文以及图案镜像地投射到墙面上。这应当是达?芬奇相当得意的透视研究成果——小孔成像在中国提前一千六百年的技术实施。

从对透视学的认识上,南朝的宗炳(375—443),在其《画山水论》中以文字描述的一般透视学原理也要早过西方一千年:“且夫昆仑山之大,瞳子之小, 返目以寸,则其形莫睹,回以数里,则可围于寸眸,诚由去之稍阔,则见其弥小。今张绡素以远映,见昆阆良之形,可围於方寸内。竖画三寸,当千仞之高;横画数 尺,体百里之遥”。在这里不但瞳孔的“近大远小”的基本透视原理早就得到过相当明晰的表述,并且,其“张绡素以远映”的透视方法简直就是对10个世纪之后 A?丢勒(ALBRECHT DURER,1471-1528)的《阿尔贝蒂纱幕》图解(图15)所作的文字说明,甚至连他们分别使用的“绡素”与“纱幕”在材料上都相当一致。

假如透视学无论是从技术上还是认识上古代中国都无可争议地早过西方的话,透视学在中国的停止发展是否可以提出另外的问题:

古代中国画家是否无所谓透视而放弃了透视的发展?

在晋顾恺之(346—407)的《家族团乐图》中尚能描摹一种难免不确的“近大远小”的人物关系,到了高宗南渡以后,四大画家之一李唐(1050—?) 的《雪江图》中,骑驴而远的行人比近处拥几而饮的文人反而更大些,就完全违反了透视学的基本原理,然而这也毕竟无损於李唐的画境深远。一幅与李唐同时代大 画师范宽的《溪山行旅图》中,人物这一常见的尺度在此退缩为不可比较的小,使我们难以察觉它在透视学上的反常,而全然陷入它所带来的博大精宏的物境(图 16)。就其技巧而言,我们难以判断它与荷兰风景画派杰作的优劣,而其壮阔程度也不亚于任何一幅等尺寸的基督教宗教画卷,这使得我们有理由推测山水画的未 能就透视学迈出理性演绎的一步而仅停留在宗炳似的直觉归纳的原因,恐怕在於西方严格的近乎于解剖学精确的透视学对于自然的山水作品并无太多裨益,这得益于 中国画家的题材取向很早就从人物转向山水。顾恺之笔下原本作为仕女人物背景的一抹浅山淡水在唐代王维之后就此消彼长地成为首要题材。同样的转变在西方要到 近现代才开始发生。并且,这一对比也并不充分:西方的风景画直到现在也难与中国的山水画一样能够占有如此绝对的统治地位。

于是,中国与西方、人与自然(风景)的传统问题被再次提出。

那枚汉代铜镜《见日之光》的铭文在排列方式以及内容上都相当有趣:

而内而青而昭而明而光而天而日而月(图17)

因为这些文字在圆圈内排列,我们就无法确定一个正常的视点展开阅读。而确定一个正常视点是西方古典透视可能发生的前提。另外这些文字所提示的铜镜的镜像 也否定了镜子空间的单一视点。铜镜同时内涵了:青、昭、明、光、天、日、月的各种外在而殊位殊像的自然世界,这个世界如此接近《淮南子?齐俗训》中的 “往古来今谓之宙,四方上下谓之宇”这一古代中国的时空观念。

但是,在这个镜子空间里好像没有人。

在这里,人不是被忽略了,而是与那些被提示的自然一起和谐地共存、无间地变化并浑然地融合。人,既不需要被特别地提示也不必被额外地孤立。因此,到了唐 代,对山水画以及山水园林分别作出重大贡献的伟大诗人王维在谈论透视时,从知识上似乎并不比南朝的宗炳更加进步,当他说“远人无目、远树无枝、远山无石、 远水无波”时也显得相当笼统,但却表示了一种将人物与山水画的其他要素等同看待的基本态度,人物在此仅仅作为山水画的素材,人并不优于在远在外的远树、远 山、远水,或者说人也是在外在远的。

我们似乎看见那个古汉人相当放松地拿着那枚铜镜,东照照、西照照,上 照照、下照照,一会儿照照青天,另一会儿又照照月亮。假如他手中的镜子被看作是他眼睛的替代物并帮他观看世界的话,他就借助这物的间接,相当程度地摆脱了 眼睛所固有的透视偏见,他无所谓透视的定点,无所谓镜子与自己的视角是否吻合,只关心镜子此一时彼一时所可容纳的片段,这些异时异地的片段可以没有关联没 有逻辑却完全可以在不同时间中包容到镜子当中。

我们很容易从这里回到那种西方传统空间被一点透视归顺,而 中国传统空间被散点透视所区别的论点。问题是这些区别假如真的构成了西方建筑空间与中国传统建筑——主要是指园林空间——的区别的话,区别如何发生?又为 何仅仅发生在园林空间?从散点透视这一主要西方的技术方法是否可以考察清楚?

利用郭熙的“三远法”:高 远、平远、深远(长、宽、高)的原理对范宽的《溪山行旅图》作透视学的比较论述,当然可以认为画家有意利用散点透视在不同高度上布设了矛盾的视点——它竟 然将在绝顶上俯瞰的山峰置于从另一较低处仰视的山腰之上,这如此违背西方透视学固定视点的透视方法:它要么全部仰视,要么完全俯瞰。像《溪山行旅图》这样 矛盾地综合了两个或多个视点的方法只能在塞尚的散点透视或更后些立体主义的拼贴画中才可能发生。我们或许同意绘画史上的这种跨时空的不谋而合,但范宽真的 会在意他不甚了解也无意了解的透视么?

我们相信中国山水画技巧之一的“搜尽天下奇峰”写生过程是实,以此 在胸中打稿也真,如果考虑到中国画的作画地点是几案而非西洋的墙壁或画架时,中国画在绘画过程中已经转变了当初写生时看待自然的视角。无论当初是仰视还是 俯瞰,到了几案上都变成平等而平视的素材,这些素材不但可以是得自不同时间不同地点搜来的写生稿,甚至也可以是先辈范图,因此,无论从技术上还是方法上它 们都不需要在综合过程中对它们进行视觉修正。画中视点的变换与其说是透视方法的漏洞倒不如说是自然意识的自觉。

现在我们可以通过对《清明上河图》展开对中国园林的讨论。作这样讨论的可能不是因为《清明上河图》表现了园林,而是因为它是文人骚客对空间的一种表现方 法,考虑到中国传统建筑中只有园林被认为是文人的而非工部的事情,那么对园林空间最大的影响就是文人的理论,而诗画由于工具一样(笔、墨),以及表达内容 的一致(气、韵、思、景),诗画的文论一直就是同源的,那么同样作为文人的造园者的造园方法受到诗画的同时性影响就是不言而喻的,所以不难理解计成的《园 冶》方法几乎可以等同于一部画论的方法。

让我们回到《清明上河图》,在这里重要的读图经验恐怕不是画面连 续展现中的时间,它可能完全无视时间的流逝,而仅仅关注如何将那些一幕幕迥异的空间场景呈现。假如人们可以分别在不同时间品味不同的园林空间,那它就不是 我们经常谈论的同时空间;假如这些空间体验间的关系相当淡薄或不被强调,那它也不是我们认为的线性空间。所有那些空间片段都呈现为具体场景,都可以独立地 被鉴赏,被凝视,被沉思或者被忽略……

我有一种欲望是将《清明上河图》从背面将它的首尾裱接起来,成为一圈画卷,这样,那些片段而独立的场景就失去了起始,就像那枚铜镜上的铭文,无始无终地可以被任意地介入、阅读、品鉴……,而不会被认为有所损失。

现在,园林的那些看来散点透视的空间格局显示出另外的途径:它们无视于西方的透视空间由整体到局部、由重点到陪衬的设计方法,它们首先是造园者从山水画 中获取,从诗中领悟,从大自然甚或常常从其他园林里攫取的异质片段,甚至,说它们是片段并不精确,它们通常是完整而独立的首先要是精彩而诗意的,它们可以 是建筑、是山水、是片石,是枯藤、是小桥……。于是,我暗自觉得,也许这种与诗画同源的空间方式并不专业也不完全,但很可能就此重获那些在过于专业的建筑 学里所丧失的一些轻松,一些诗情,一些画意。中国园林的经验似乎要让人相信存在着一种设计方法可以既不牺牲片段的精彩也不丧失被连接后作为整体的空间意 义。

实际上,除非我们一定要让观画者处于绘画者的位置,除非我们刻意要寻找一种一点透视的整体性,否则, 范宽的《溪山行旅图》在我们眼里还是浑然天成,了无拼贴的痕迹,就像我们在《清明上河图》中获得种种片段场景的经验之后,从来也不会意识到它们是否有整体 统一的问题一样。这样的问题并非被遗漏,而是在中国传统文化里既然从来就没有自然与人工、物与我的分离问题,他们就有造化不用考虑整体性的问题。假如整体 性的获得源于主次的区分、伦理的服从以及秩序的规训,中国传统园林的和谐恰恰是以无区别的态度浑然地对待那被整体性所区分的一切:内与外、人工与自然。

于是,我原先对中国园林在一面曲折的粉墙上如何能够开启那些形态迥异的漏窗门洞而不失协调的困惑得到解释。因为,假如玻璃空间常常是将原本内部空间显现 为外部空间的话,那么镜子空间恰恰是将原本外部的空间显现为内部所有,中国园林空间大半是外部空间,不过是由于大量墙的分割,使得空间之间彼此成为对方的 内外空间,就像相互照镜子一样。于是,那些看来奇异的漏窗或门洞基本重点不主要是针对它与墙的关系,而在于它们与墙这边或那边(有时内有时外)的景物发生 了镜子般的容纳关系,它们实际上通过透漏墙那边的精心配对的景色瓦解了我们对它们与墙的关系是否协调的问题,顺带地,当我们穿过门洞看见那边原本偶然地的 一株藤,一叶芭蕉,或若一方湖石的奇异并置因为与那些奇异的漏窗门洞分别地对仗工整,就好像也同时能获得合情合理的理由。

正是窗洞背后那枚湖石可以让我们重新考虑中国园林里自然与人工的关系问题。

在一种对称思维的比较下,可以认为既然西方园林是以人工修剪自然并表示了对自然征服的野心,那么中国园林就必定是自然裁剪人工来暗示人工对自然的敬畏。 但这种假设的前提是我们的文化在古代时就与西方传统文化相互了解并发誓要势不两立。实际上,假如我们重新看待童先生提出却没有回答的问题——为什么中国园 林一向选择被湖水磨砺得透、漏、瘦、丑的湖石,(或者被石灰腐蚀过的石笋)而不是那些真正天然而野趣的朴石——我们或许会发现在中国传统园林所要追求的既 不是纯粹的自然,也不是完全的人工,它所追求的恰恰是如同湖水经年不断地对石头所展开的那种漫长天工。

是 天工而不是天然才暗示了《园冶》的别名——《夺天工》里造园者全部的野心与狂想。因此,中国园林常常呈现出的造作一面不过是人工走向天工尚不圆融的过程。 也因此中国传统建筑里从来不回避“造”“作”二字,比如“石造”或“木作”在园林里也是通用而平常的术语。所以园林里那一切造作之物并不被鄙视,重要的是 如何化解这造作的人工而抵达天工的了无痕迹,那是造化的真正含义,那造化也需要用心若镜……

庄子,这位山水画或山水园林潜在的指导者在这里同样谈到镜子:

至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物而不伤(庄子《应帝王》)。

见物而不为物伤,正如镜之纳万物而镜不堵;对物的态度既不将就也不迎合,就能像镜子一样容万物而镜不藏……

正是相信这种心镜的造化可以“官天地,府万物”,古代中国的造园者们才敢于在不大的园林里同时处理相当复杂甚至常常觉得凌乱的自然与人工的一切精彩而迥异的片段。他们相信他们的工艺之巧可以巧夺天工,他们相信只要造化之深最终可以成镜。

一旦所有这些鬼斧神工的造化片段被经营妥当,位置的经营成为最后的造化,造园者就像那个手持铜镜的古人,东走走,西逛逛,这边造造,那边作作,一会儿沉思,一会儿狂喜,一会儿停顿,一会儿疾走……,在他身后,廊蜿蜒而来,如期而至,化解造作,抵达心斋之虚之静之明:

单廊

复廊

透廊

漏廊

曲廊

折廊

沿墙廊

爬山廊

……

因此,廊在中国园林空间里所获得的意义远远超出了西方建筑中廊的连接功能,在此,廊还平等而自然地承担着对一切迥异的片段的承、转、启、借、漏、遮,最 后才是连接这些精彩片段并将它们构成迂回而无始无终的多面时空,于是,廊的介入就像那枚铜镜铭文中重复多次的连词“而”字,一切内与外、自然与人工的景象 都无区别的被“而”字浑然地连接:

而内而外而明而暗而窄而阔而上而下而近而远而自然而人工……

最终,园林就像是那枚汉代铜镜,有能力包含一切精彩而异质的多样空间,也有可能以任何方式介入那多样的空间。

三 速度空间

拉·布鲁斯特在19世纪试图发明这样一种器物,只要旋转一下,在其内部,所有古典艺术的构图问题、色彩问题,比例问题,透视问题就可以一劳永逸地自动解 决。他这野心甚至超过了后来的修拉,修拉不过试图将色彩可能得到的搭配方案尽数置于小方格内,然后写上使用说明,后来的人们就不用为这样的问题犯愁,只要 严格按照使用说明就能完成色彩搭配。修拉的野心仅仅成就了他作为印象主义点彩派的风格。而拉?布鲁斯特的野心非但没能如愿改变西方艺术史,甚至他本人也没 成为什么新风格的先驱,他的发明不过是为后来的儿童意外地增加了一种名叫万花筒的玩具。

塞尚被认为是西方现代艺术史上最早自觉使用散点透视作画的先驱。梅洛-庞迪却有意无意在他的《意义与无意义》中揭露塞尚的眼疾:“当他日见老去,他开始怀疑,自己绘画的新意是否只源于自己眼睛的问题;他的整个生命是否只基于这样一件肉体上的意外。”

塞尚无法聚焦的斜眼经受不住古典一点透视的煎熬,他要么放弃艺术,要么正视自己的眼疾,以斜眼的方式看待他的世界。他决定选择后者,于是,西方现代艺术就追随着他的斜眼,于是,他们就看见了一个前所未见的散点透视的艺术世界。

那个原本古典、静止、单眼的透视世界就开始分裂为现代、复眼的多视角世界,这个世界开始扭曲、旋转,最终复苏了一个多样而运动的世界。

达·芬奇不但意识到单眼透视的局限,也意识到运动透视的可能,他从“近大远小”这一缩形透视原理简便地实施了对运动透视的改写:近快远慢。

于是,速度也可以透视。并且因为速度里含有时间,速度的透视也就包含了过去与未来的时间透视。

第一次,我是在一间斗室里透过纱窗窥视窗外的景物发现了速度的透视可能。

当我以一种均匀的速度在窗前缓慢地移动时,外面的景物不再模糊,纱窗像消失了一样。

那一次我意识到步行速度可以使遮挡消形。

另一次,我在汽车里见证了高速度带来的透视奇观:高速公路中间起隔离作用的水平栏杆下面无数的垂直支撑杆件,在汽车加速的情况下,它们一开始是叠加,然后就相互抵消,最后如魔术般在视觉晃动中全部消失,仅剩的那根水平杆件就像凭空悬浮一样。

这一次,我意识到那些垂直杆件分割的比例问题在汽车速度下也失去透视意义。

20世纪初,飞机在更高的空中以更高的视角与速度直接导致了未来主义一系列“空中宣言”,也导致了1916年他们的速度宣言:《新宗教新道德:速度》。

在《未来主义空中绘画》宣言里,飞机被认为是理想的、高度敏感的观象台,在那里将产生了一系列迂旋而变化的透视视角,景物开始相互叠加相互渗透。由于速 度的介入,就必然导致未来主义对物体细节的鄙视,由于高速飞行,一切外在的景物就呈现出未来主义所青睐的临时性状态……

在这里,速度还是关键。为了表现运动中的物体的速度空间图式,未来主义雕塑家塔亚特专门发明了“走向性”用以取代传统“透视性”。

“透视性”如何变成了“走向性”,或者说透视在速度的前提下会走向那里?

我们在建筑学里所谈论的透视一直不过是线性透视,它所能表现的不过是对世界静态的空间描述,达?芬奇的另两项透视研究成果——空气透视(色彩透视)以及 没形透视,我们在空间意义上几乎不曾涉及。在未来主义之前,甚至达?芬奇关于线性透视中的五种要素:点、线、角、面、体积中的关于角度以及体积对世界的渗 透意义我们也研究得并不彻底。

达·芬奇在谈论透视中的体积问题时讨论过两种:确定形状的(如几何形)与不 定形的(如烟雾)。也许可以将他关于不定形的体积透视放在他的没形透视里讨论更加合适,在这里,透视已不单单是用来描述一个外在而静止的世界单向工具,它 已经在阐述一种物体如何与世界发生相互渗透相互消解的隐没关系。

未来主义对于角度与不定形体积的直觉判断很可能是经过苏俄前卫艺术间接地引起了后来埃森曼的研究兴趣。

我必须声明,关于不定形体积与埃森曼的关联是受到我的学生黄的一篇论文的启示,并且很可能我从他的论文里所获得的关联意义并非黄同学的本意,但是我要说,当我第一次看见有人将埃森曼相当几何形的卡片住宅置于埃森曼本人关于烟雾的文字下面作为题解时,我满头烟雾:

“想像你的手正握着一个玻璃瓶,瓶里是蓝色的烟雾,光滑的瓶壁让你手指觉得有些凉,你将它倒放过来,看里面的蓝色烟雾慢慢地流动,折叠,自我缠绕,直到 碰上瓶壁,瓶里充满了痕迹。你注意到瓶口的小塞子,拔起它,会有两件事发生:蓝色的烟雾逃逸,消散在空气中了;瓶子空了,透明得无法辨认。这个总要通过那 个才能被看到,而每次都会看到不同的。”

——引自《Houses of Cards》,彼得·埃森曼

我无法想像这个深谙透视学的建筑师(所以他才能画出那样完全反透视的经典图解),怎样在他那一套可以自在生成的几何梁柱间容忍无定形的蓝色烟雾弥漫其 间?正是在自在生成的形式法则里,我从黄同学那篇论文里看见了几何学与烟雾的关联:假如埃森曼的那些几何梁柱可以通过相互作用,相互缠绕并相互留下作用的 痕迹的话,确实,就没有什么能阻止外在自然力对它们同样发生作用并同样留下形式痕迹。于是我理解了这个柏林墙对他的那个柏林住宅、这个军械库遗址对他的那 个俄亥俄视觉艺术中心的影响,这个影响确实通过那个建筑被看见了,于是埃森曼的这个与那个包含着角度也包含着渗透的建筑就不是后现代建筑符号的,也不是古 典主义考古学的狭隘美学,在他的那团蓝色烟雾里包裹了一种对周遭世界更加敏感、更加柔软也更加开放的形式发生态度。甚至我开始觉得,那团在他那些卡片住宅 的图解里弥漫的烟雾已经突破了建筑的透视学意义而可以向城市渗透……

未来主义者既不能容忍达?芬奇的“没形透视”对世界隐没形式的态度,因为那太消极;他们恐怕也不能容忍埃森曼对城市的这种“渗透”作用,因为这样的渗透过于缓慢而缺乏速度。

缓慢,在未来主义者眼里,因为具有一切在休息中的疲劳的理性的分析能力,因而是肮脏而间接的;而速度,从本质上说,有一切在运动中速度的力量所具备的那种直觉的综合能力,所以是纯净的而未染的,因此未来主义用速度介入世界的特点就不是隐没或渗透的而是直接并强力的。

因为对“缓慢”的深仇大恨,未来主义的教主F?T?马里内蒂对那些“缓慢”的化身——罗马城市以及建筑深恶痛绝,他在未来主义宣言里特别声明要摧毁博物 馆摧毁图书馆摧毁档案馆(这也是柯布西耶对腐朽的巴黎所想做的)——那几乎是米开朗基罗在罗马市政广场所设计的全部内容;

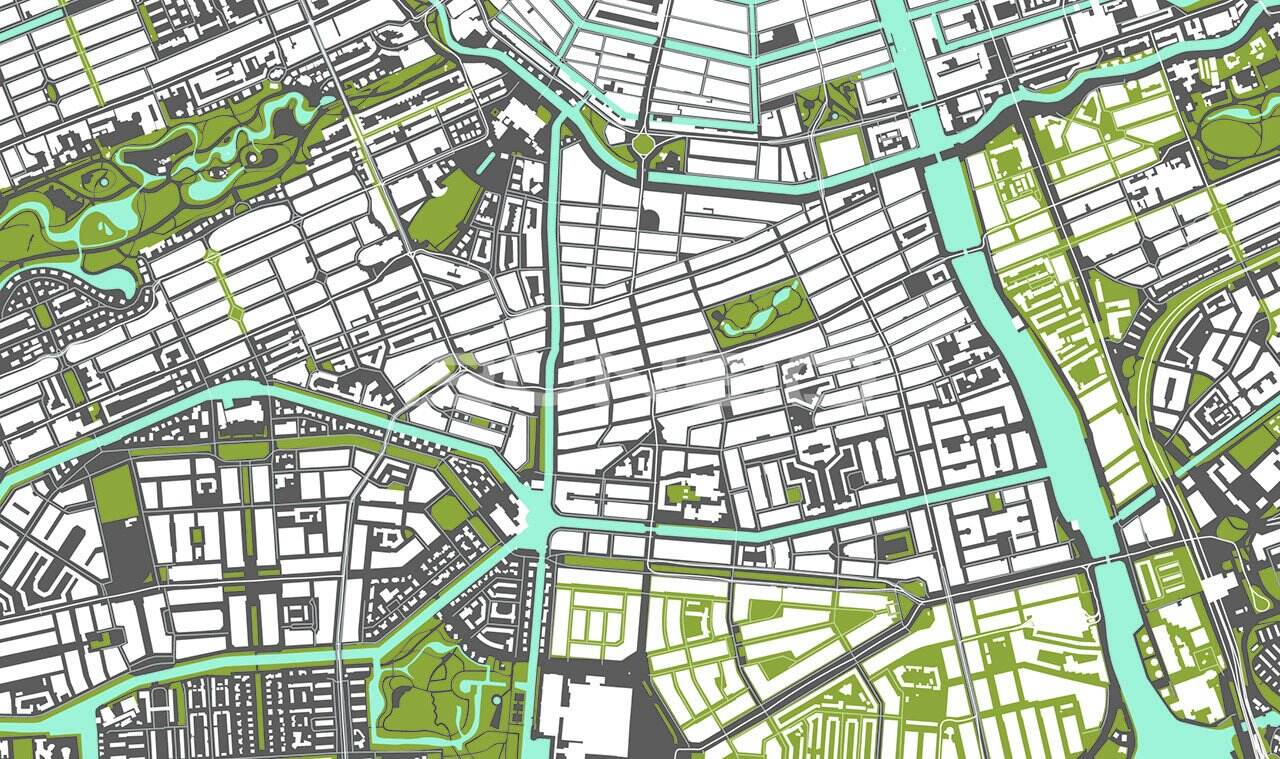

因为对速度的极端崇拜,圣?埃利亚,一位未来主义可敬而短命的建筑圣徒,将未来主义建筑的全部表现力都致力于那些本身具备速度的建筑构件:快速运转的自 动扶梯(他认为楼梯过于消极可以取消)以及繁忙的输送带;或者致力于讴歌那些充斥着运动、嘈杂、活力的空间场所:汽车往来奔驰的街道、灯火通明的巨大港 口,人声鼎沸的室内市场……。而城市本身,虽然不会运动,但是埃利亚还是从城市的建设与发展中看见了速度的存在,因此他宣布暂时性和过渡性是未来主义城市 的全部特点,城市将成为永久性的工地……

现在,假如我们还不能理解在未来主义宗教里,“透视性”如何被“走向性”取代的话,我们可以看看未来主义画家巴拉所画的那条像是用几十条腿奔跑的狗,那些狗腿不应当仅仅被看作是连续摄影的分解结果,而应当看作是物体静止的体积边界如何被速度所模糊的现象。

用“走向性”替换“奔向性”也许更符合未来主义者的胃口。在一种高速奔跑的情况下,所有有关建筑细节的问题在巨大的速度下全部隐形,所有有关建筑质量的 问题可以被忽略,所有有关对城市的反省都被认为是多余的……,只有巨大的速度值得推崇,只有飞快地奔跑值得行动,只剩下发展性的速度,只剩下奔向性的奔 跑,奔向未来主义的那个未来,奔向准未来主义者库哈斯的那个大跃进,奔向那个一直奔跑着的《阿甘正传》里的阿甘。

奔跑就是祈祷!

为了用未来的奔跑洗涤过去基督教因原罪而导致的反省与救赎文化,马里内蒂这样布道:“如果说,祈祷是指与神灵沟通的话,那么,以巨大的速度奔跑也就是一种新祈祷”。

确实,祈祷的目的就是追随,奔跑也能导致追随,追随并不需要理解,追随阿甘者对阿甘奔跑的不理解就像圣徒们当年追随基督一样对基督也不理解,不过是前者 不须理解,后者不能理解,于是沟通仅有的表现形式就只是追随,就只是为了获得追随所需要的奔跑的充沛体力与亢奋的精神。

可是,健康的肌体不能总是在奔跑,健康的精神也不能总处于亢奋中。即便那个不断奔跑的阿甘,也终于停了下来,在路边找了条长凳,坐了下来,神情茫然,却开始絮絮叨叨,并开始沉湎往事。

或许,当那位未来主义建筑圣徒圣?埃利亚在宣布他的八条建筑与城市信条时,也有过暂时的停顿,也有过瞬间的恍惚,于是,他没能察觉在他所强调的动感斜线,动感的椭圆形的一切未来主义动感的表现性,就很像是对巴洛克时期透视往事的絮叨。

而另一位未来主义者吉利奥?马尔基在描述了一通未来主义剧场的种种光怪陆离的视觉奇观之后,一旦落实到具体的剧场建筑,他所能设想的心理透视空间,不过 还是文艺复兴以后所有精通透视学的建筑师都精通的透视错觉空间,这样的剧场空间不但被帕拉蒂奥描述过,也设计过并早已建成过。

于是米开朗琪罗的那个差点就作为未来主义祭品的罗马市政广场,因为既有斜线也有椭圆并具有十足的透视错觉空间,就一箭双雕地符合了这两个未来主义者分别的信条而可以获得额外的赦免。

米开朗琪罗在罗马市政广场上的整治工作实际上已经具有城市意义。

他不但对尽端的元老院进行改造,还在设计右侧的博物馆时有意与原来的档案馆形成对称的格局。在这里,无论是改建还是设计,其间一点透视——这一常常作为 室内透视的方法——的控制性存在是显而易见的。最后所形成的楔形广场就不应该被贡布里奇诱惑着仅仅作为经典的透视错觉空间而被关注,因为在透视错觉空间的 营造上,米开朗琪罗的继承人伯尼尼尝试得更多。并且,伯尼尼这位杰出的巴洛克大师的主要贡献仍旧是对罗马城市的贡献,而不是某一单体建筑。当时的艺术家抱 怨他几乎垄断了罗马的大多数项目,但这也使他有机会将罗马看成是一个可以透视的整体,就像他在米开朗琪罗督造的圣?彼得大教堂前面添加的一圈回廊将原本孤 立而突兀的教堂与城市重新发生关系一样,他在罗马许多大街小巷里通过类似的工程或雕塑工作将罗马进行了重新整合,并开始了城市设计的先河。今日罗马城市的 众多城市广场被认为是露天起居室应该感谢伯尼尼将他娴熟的巴洛克室内空间的方式带入到城市空间。

巴洛克所确定的城市设计的方法第一次理论地提出将建筑当做围合城市空间的界面,而不是将建筑看作是处于如画的位置上的孤立物体——如同雅典卫城的帕提农神庙,或者如同哥特教堂那样——仅仅将建筑作为围合内部空间的蔽体。

关于这一视觉变化,沙里宁在《形式的探讨》里从人的角度进行探讨,他认为在雅典卫城,人们祭神时是站在外面,所以建筑是孤立的被人围绕的,在后来哥特建 筑里,礼拜或祈祷常常发生在教堂内部,所以哥特教堂成功地将稍嫌凌乱的扶壁甩在空间外面,但是哥特教堂还是形成了井然有序的外部城市空间。问题是今日城市 的外部空间面对的对象是谁?是游客?是路人?还是建筑内部的使用者?并且,假如未来主义强调未来城市应当是永久性的工地的理由是“一所所住房的持续时间将 比我们要短,每一代人都要为自己建造自己的城市”,那么这个以临时性与过渡性为特征的城市是为了城市中那一代人而临时而过渡而被建造?

建筑如何在其间作均衡就是问题。

当我站在上海最高的金茂大厦顶层时这些问题触目惊心地暴露出来,在那样的高度下,我看见了未来主义在《空中建筑宣言》里所预言的临时性建筑,也看见了未来主义在西方不曾实现的高速城市,我也同时看见了一个未来主义预言的永久性工地的城市。

新近开发的房地产项目果然如同它们曾经在效果图里所透视渲染的模样——除开没有了假想却被保证过的优美风景以外——它们孤立无援、它们相互敌视、它们高 低错落、它们争先恐后、它们扑面而来,它们构成了整个视觉中无序的种种障碍片段,在那一瞬间,我开始浮想我从来不曾意识到未来主义关于城市与建筑中所存在 的权力问题以及道德问题,一直以来我以为我的工作与这些硕大道理无关,我觉悟到沙里宁在《形式的探讨》中所讨论的宗教建筑无论是神庙还是教堂,在现代城市 里早已无足轻重,在宗教权力被经济集团所瓦解后的城市,即便我们明确了城市应当面对的人群,又应当由谁来作整体透视并进行修正与调整?即便未来主义领袖马 里内蒂热衷战争,热衷权力,即便他导致了墨索里尼对他狂热举止的模仿,即便墨索里尼任命了他作为意大利科学院院士,他还是没有足够的权力就像当年梵蒂岗教 廷赋予贝尼尼对罗马城市的权力一样,他就无法从根本上摧毁或重建一个城市。

假如分解的权力无法再次集中以解决城市问题,我们是否可以退而求其次地寄托于那些房地产集团在快速建设中的道德自觉?

对于道德,康德说:没有什么东西能向我们保证道德是可能的。

而梅洛-庞蒂则比较乐观地接着说:但是也没有任何的宿命更能向我们保证道德是不可能的。

那么对于营造这样新型城市的建筑师呢?我能作怎样更乐观些的期待么?即便我在心里默默提醒自己宽容,即便我愿意相信他们大量设计并建造的建筑如同他们广 告词里描述地那样,在每一地段它们都独立而精彩如中国园林里的那些异质片段,但我心里知道,即便所有的精彩片段都在,中国园林可以容纳所有片段的那面镜子 却在这样的城市中破碎了。

在这样一堆被速度冲击成碎片的城市中,我们所能做的就恐怕不会超过贝尼尼的修补与整治工作。也许,我们在将些破碎的镜片缀合成万花筒时难说还能找回一些专业的乐趣。

作者:董豫赣,原载《建筑师》 第105期

热门话题

hot topics