城市革命:人的迁徙与文明的生成

本埠广告 戈登·柴尔德 2015-08-26 11:27

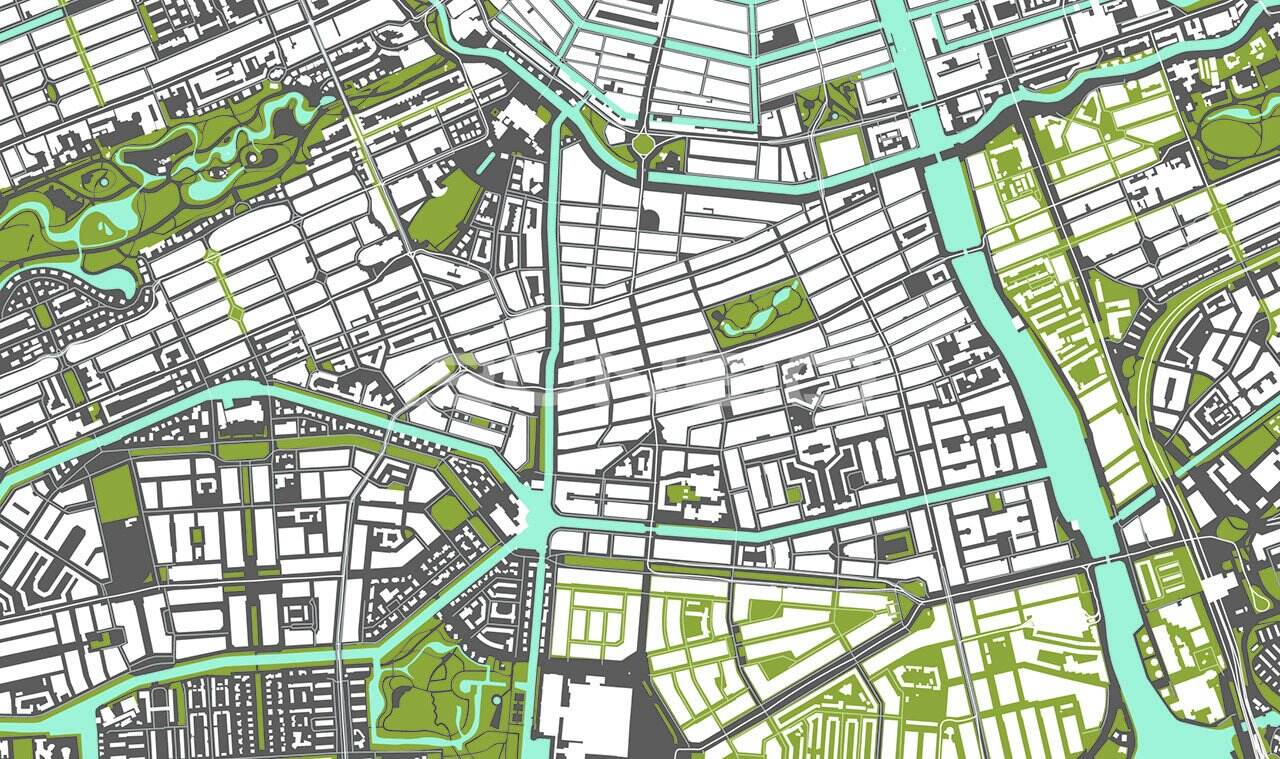

“城市”的概念很难界定。本文的目的在于把城市放在历史甚至史前史的地位上,把城市当成为开创了社会进化的新的经济时代的“革命”的结果和标志。“革命”一词当然不能被认为是一场突然的剧烈的大变动;此处是把它作为社会的经济结构和社会组织的不断进化的积累,而经济结构和社会组织的不断进化是由于与之俱来的人口的大量增加造成的,人口的增长呈现在人口曲线上有明显的上升趋势,这在统计学上可以得到。这样的上升曲线在英国工业革命时期是可以观察到的。虽然在统计学方面不可论证,但在英国和其他地区的人口统计史上,一定有两个可以比较的变化方向呈现在早期的经济与人口发展方面。尽管这种变化并不突出也不持久,它们仍然应该标志着同样的经济上的革命性变化。它们可能同样被当成为在经济和社会发展方面的阶段之间的转换标志。上一世纪的社会学家和民族志学家把现存的前工业社会划分为三个进化阶段,并分别称之为“蒙昧”、“野蛮”和“文明”。如果用合适的有选择的标准加以界定,那么这一合乎逻辑的阶段概念可以被换成时代的连续意义,可以在任何地区被考古学材料证明是一个接着一个按照同样的顺序发展的。蒙昧时代和野蛮时代通常被认为是、或恰当地被规定为使用采集食物的方式。蒙昧时代人完全依靠采集野生植物和渔猎生活,相反,野蛮时代的人则至少通过种植可以食用的植物--在旧大陆的赤道以北地区还通过驯养家畜--用作这些自然资源的补充。在整个更新世,考古学家所说的旧石器时代--所有的人类社会都是上述意义上的蒙昧社会,而且还有很少的蒙昧部落令人惊奇地残留到今天。在考古学纪录上,野蛮时代开始于距今约一万年前的考古学家称之为新石器的时代。所以野蛮时代代表着一个较晚、同时也是较蒙昧时代高级的阶段。但是,不能用如此简单的概念给文明时代下定义。从语源学上看,文明一词与城市相关,很可能,城市生活就开始于文明时代。但是“城市”一词多有歧义,所以考古学家喜欢用文字作为文明的标志;文字大概是最易确认并且被证明是比其他复杂的特征更可信赖的标志。但是,要知道,一个民族是文明的或是有文化的并不意味着它的所有成员都能阅读和书写。也不说明他们都居住在城市里。现在尚无任何记录证明一个蒙昧社会使自己转化成文明社会,即接受城市生活或者发明文字。凡是城市发生的地方,前文字农民的村庄就早已存在(除了已经文明化的民族占领了无人居住的地区)。因此,无论何时何地,文明时代都发生在“野蛮时代”之后。

我们已经看到,这里说的革命可能要通过人口统计学表现出来。在“城市革命”这一事件中,人口的增加主要是指居住在一起--即单独建立起来的地区的人口数量的成倍上升。第一批城市代表着这些居住区前所未有的人口规模。当然并非只是它们的规模构成了这些城市独特的特征。按照现代化城市的标准,我们将会发现这些早期城市非常之小,而且我们还可能会遇到现代的庞大的人口聚居区而不被称为城市的。然而聚居区的一定规模和人口的一定密度是文明时代的必不可少的特征。

人口的密度决定于食物的供给量,而后者又受到自然资源、自然资源的开发技术、运输及食物贮藏手段的制约。在人类历史的发展过程中,上述的诸因素被证明是可变的,取得食物的技术还被用作区分从蒙昧时代到野蛮时代的连续发展阶段的标准。在蒙昧时代的采集经济中,人口总是非常稀少。在土著美洲,一般没有得到改进的土地,其承受能力似乎每平方英里只有0.05~0.10人。只有罕见的比较优越的条件下,太平洋西北岸的捕鱼部落才能达到每平方英里1人的密度。就我们从已知的材料推测,旧石器时代和前新石器时代的欧洲,其人口密度比一般的美洲人口密度要低。而且,这样的狩猎和采集者通常生活在漫游的群队(band)之中。他们最多也不过是几个群队在节日的场合,如澳大利亚土著的舞蹈晚会那样,短时间地聚集在一起。只有在一些特殊的比较优越的地区,捕鱼部落才能够建立起村庄之类的东西。太平洋沿岸的某些村落包括30座左右的结实而又持久的房舍;能够容纳数百人居住。但是即使这些村庄也只在冬季才有人居住;其它季节,居民们分散成更小的组织奔向各地。旧大陆的新石器时代之前还没有发现类似的例子。

新石器时代革命确实刺激了人口的增长,并且极大限度地提高了土地的承受能力。在太平洋的岛屿上,某些新石器时代社会每平方英里有30人或更多的人口。但是,在前哥伦比亚时代的北美--那里的土地并不明显地被周围的海洋的所围困--已知的最大人口密度每平方英里还不足2人。

新石器时代的农民当然应该而且确实聚居在稳定的村庄里,尽管因为过渡的农业经济的普遍实行(除非谷物受到灌溉),村庄不得不每隔20年迁徒一次。但是,总的看来,人口的增长并不明显地反映在居住单位的扩大上,而往往反映到居住单位的增多上。在民族志中,新石器时代村落据说只能容纳几百人[居住在新墨西哥州的一群普埃布洛(puebios)的村庄要超过1000人,但是或许他们不能称为新石器时代人]。在史前欧洲,已知最大的新石器时代村庄--日德兰半岛(丹麦一译注)的巴卡尔(Barkaer)--包括52个小单间居址,但是16至30个房子却是中等大小,所以新石器时代的一般村落平均约有200至400人。人口数量少自然是受技术条件限制的结果。在缺乏带轮的运输工具和道路的情况下,要进行巨量的粮食运输,人们必须生活在易于步行到耕地的范围内。同时,新石器时代一般的农村经济--现在称之为砍倒烧光的经济--使得超过半数的可耕地处于休耕状态,从而需要更大面积的土地。一旦聚落的人口超过可耕地可能承受的压力,过剩的人口就不得不分离出来,寻找新的居。虽然具有从下属那里接受习惯性的礼物和服务的权力,他也必须亲自率领队伍进行渔猎活动,事实上,只有通过在渔猎活动中现出来的技术和勇敢,他才可能保持其权威。同样的情况也适用于还处于新石器时代的野蛮社会,如在以园艺技术取代了狩猎本领的玻利尼西亚人中。原因在于除了社会的每个成员都为食物的供应做出贡献之外,将不会有足够的食物提供给社会。社会剩余不足以使人度过青黄不接的季节。

除了这些基本的由年龄和性别拟定的自然分化,劳动的社会分化是不可能的。相反,大家都专注于用类似手段获取食物,这一做法使一个组织的稳定性得到保障。因为合作是保障食物和居住以及防御强敌--人或野兽的必不可少的武器。经济利益和经济活动的统一,反映了或扩大为语言、习欲和信仰的统一;严格的一致来自于技术在普遍需求食物生产的有效性的增加上。但是,一致性和技术上的合作,并不需要国家组织去维持它们。地方组织通常包含一个氏族或者通过惯常的互婚而关联的几个氏族,亲戚之间的感情经由对某些祖先的牌位或圣地举行的共同礼仪而得到巩固或补充。考古学不能为亲属组织提供任何证据,但是神龛在美索不达米亚的有文字以前的村庄里占据着中心地位,英国大多数新石器时代村落遗址周围高地上的长冢(Long barrow)也可能是祖先的圣地,它会聚了村民们的情感和礼仪活动。尽管如此,但是这种表现出来和具体地体现出来的稳定性,其实是建立在与一群狼或一群羊相一致的原则上;杜尔干曾称为“机械”的原则。

幼发拉底河流域及印度河谷开始生产出社会剩余,这些剩余足以养活一群脱离了粮食生产和定居的专职人员。靠水运,在美索不达米亚和印度河谷还辅之以轮车,在埃及则辅之以牲畜,使粮食易于集中于几个中心。依靠河水溉灌谷物的人们聚居在可浇地的范围内,挖运河送水和使居民免受每年一度洪水泛滥的措施,刺激了人口的聚集,这样便产生了第一批城市--其规模比任何已知的新石器村庄都要大10倍。似乎可以说旧大陆所有的城市都是埃及、美索不达米亚和印度河流域城市的孑遗。所以,如果文明的最狭窄的定义是从它的独立的表现形式的比较出发,那么埃及、美索不达米亚和印度河流域的城市就可能算做文明。

但是大约3000年以后,城市在中美出现了;要证明玛雅人同旧大陆的城市有什么直接联系是不可能的,他们的成就当然必须纳入我们的比较当中,而且,他们的文化内涵使我们确立城市革命的必不可少的先决条件的工作严重复杂化。在旧大陆,生产出剩余产品的农村经济建立在对谷物的灌溉之上,同时辅之以家畜饲养。但是,由于接受灌溉(灌溉免去了加长的休耕时期),也由于一些重要的发明及发现--冶金术,犁,船和车的应用,农业经济更富于效率。所有这些技术玛雅人都不知道;他们并不为喝奶或吃肉而饲养家畜,尽管他们种植玉米,他们也使用同欧洲史前或者今天太平洋岛屿上的新石器时代农民一样的刀耕火种方法。因此,城市的最狭窄的定义--这个对旧大陆和新大陆同样是最主要的因素--将由于玛雅文化的内涵而大大简化。尽管如此,但是,有10个以考古学材料演绎出来的抽象标准,可以把甚至是最早的城市与任何过去的或当代的村庄区别开来:

1) .就规模来讲,第一批城市一定比任何以前的聚落都更大,容纳的人都更多,尽管它们可能大大小于现代的许多村庄。事实上,只有在美索不达米亚和印度,第一批城市的人口可能有把握地或者精确地估算出来。那里的发掘既十分繁多又相当精密,既揭露出整个的遗址又揭露出单位面积的居址布局,在两个方面都发现了当时的城市与现代化工业落后的东方城市的惊人相似性。据推测,苏美尔城市的人口,在7000~20000人之间;印度河谷的哈拉巴和摩亨佐达罗的人口可能接近于20000人。我们只能从公共设施--大概是由城市人民建造的--规模知道埃及和玛雅的城市相当大。

2) .在构成和功能方面,城市人民也与任何村庄的人民不同。大多数城市居民很可能仍然是农民,并以耕耘城市周围的田地为业。但是所有的城市都一定包容着其他的阶层--他们自己不靠农耕、饲养或者渔猎而谋生,他们是专职的工匠、运输工人、商人、官员和祭师。他们当然全都依靠城市和独立的乡村中的农民生产的剩余粮食而生活,但是他们并不直接通过他们的产品或提供服务换取单个农民的粮食和鱼类而得到口粮。

3) .每个主要的生产者把微不足道的剩余产品作为税收交给想象中的神或神圣的国王,国王分享财富的权力,而城市之王则是国内的统治者和战争领导者。神圣标志自然是由官员组成的整个等级集团的帮助统治。

4) . 所有不参加粮食生产的人,起初自然都是由庙宇或王家粮仓储存的剩余粮食供养的,因而他们依靠着庙宇或王室。但是很自然,祭司、国家及战争的统治者和官员们集中起更多的剩余财富并且因此形成“统治阶级”。他们与旧石器时代的巫师不同,也与新石器时代的首领迥异,他们正如埃及人的文书所描写的那样:“脱离了所有的体力劳动”。在另一方面,下层阶级不仅要保卫和平和安全,而且被剥夺了脑力劳动的工作,这些工作许多人认为是比任何体力劳动更令人厌倦的。除了一再告诉群众太阳第二还将升起,河水第二年还要泛滥(对自然规律没有五千年记录史的人民确实对这些事情忧心忡忡)之外,统治阶级还在他们从事的事情的谋划和组织上赋予自己极大的利益。

5) . 事实上他们被迫发明了文字制度及精确的、但是实用的科学。苏美尔庙宇或埃及法老的庞大税收的管理是由祭司们或官员们的长期合作进行的;他们促使他们的成员发明简便的记录方法,这种记录方法对他们所有的同行及继承人都将是可以理解的,也就是说他们要发明文字制度和记数制度。因此,文字是一个重要的,同时也是简便的文明的标志。但是,尽管文字是埃及、美索不达米亚、印度河流域及中美文明的共同特征,文字本身却因地区而不同,书写的材料也不一样--埃及用草纸,美索不达米亚却用泥版。为早期的印度和玛雅文字提供了唯一现存证据的印章和刻石, 并不代表埃及和苏美尔的可比较的文件那样的正常的书写材料。

6) .文字的发明--或者我们可以说是文书(Scripts)的发明--使得闲职人员开始对精密科学和预测科学--代数学、几何学和天文学的进一步精确化。回归年的正确测定和历法的发明具有明显的好处,这一点清楚地被埃及人和玛雅人的记录所显示。因为它能使统治者成功地调整农业生产活动。

但是,同样地,埃及人、玛雅人和巴比伦人的历法,象任何其它基于单一自然单位之上的制度一样,也是互异的。历法学和数学是早期文明的共同特征,而且它们也是考古学家的标准文字的必然结果。

7) . 由集中的社会剩余财富供养的其他专职人员,转向新的艺术表达方面。蒙昧人甚至在旧石器时代就尝试过艺术,有时候取得了令人瞠目的成功,他们描绘他们看到的动物甚至人,手法具体又自然。新石器时代的农民从不做这类事情;他们从不试图抽写自然物,但是他们喜爱用抽象的几何图形来用作自然物的象征,这种几何图形最多可能通过一些特征表示古怪的人或者动、植物。但是,埃及、苏美尔、印度和玛雅的艺术家、工匠、专职的雕塑家、画家或者印章雕刻家,再一次开始雕刻、塑造和描绘人或物,但已不再是猎人们古拙的自然主义手法,而是根据概念化和复杂化的风格进行创作,创作的风格在四个城市中心各异。

8) .社会剩余集中的另一个用处在于支付购买本地弄不到的原材料,这些原材料或用于工业或用于祭礼。正常的“对外”贸易跨越了相当长的距离,这是所有早期文明的特征,而且,尽管这种长距离的贸易也流行于后来的野蛮人中,但是在公元前3000年的旧大陆还没有得到肯定的证明;也没有在玛雅“帝国”之间的新大陆得到证明。从那以后,正常的贸易从埃及至少延伸到叙利亚海岸的巴比伦,而美索不达米亚则同印度河谷有贸易往来。国际间交流的物品最初主要是“奢侈品”,但又包括工业原料,这些原料在旧大陆显然是金属,在新大陆或许是黑曜石。在这种意义上讲,第一批城市对长距离贸易换回的重要物资的依赖程度,远远高于任何新石器村庄。

9) .因此,在城市里,专职的工匠既由别人提供他们工作所需的原材料,也受到基于地域而非血缘的国家组织的保护。流动不再是被迫的。城市是一个共同体,工匠不仅在政治上而且在经济上也属于这种共同体。

然而继之,就安全来讲,匠人们依靠着庙宇或者王室,而且又与下层阶级相连。农民群众获得更少的物质利益;因为,比如在埃及,金属器并没有代替农业生产中的旧的石器和木器。但是恐怕最早的城市社会都肯定被一种新石器时代村庄还不具备的稳定性联系在一起,即使这种联系还不完美。农民、工匠、祭司和统治者组成了一个社会,这种组成并不仅仅基于共同的语言和信仰,而在于每一个人都做着互相补充的事情,都渴望整个社会的福利。事实上,最早的城市证明了它同有机体的协调性相近似,有机体的特征是功能互补和相互之间的依赖,比如,有机体的构成细胞之间的相互依存,当然,这只是非常牵强的近似。不管与生产力相关的剩余集中多么必要,在统治阶级和大多数人民的经济利益之间都存在着尖锐的矛盾。少数的统治阶级占有大量的社会剩余,而广大的群众只留下微薄的生活品,并再被有效地排斥在文明社会的精神享受之外。所以统治者还必须通过意识形态的手段保证社会的稳定性,这种手段对于保持在庙宇或墓冢的神龛还没有流行的野蛮人的稳定性来说,已经足够了,而现在这种手段则须佐之以新的国家组织的压力。在最古老的城市里,是不允许对神的怀疑和另立新派的。

这9个特征概括了最古老城市所具有的共同因素,然而考古学家最多也不过是依靠零星的和常常是有歧义的文字材料的辅助才能够探测到这些城市。比如,没有什么城市规划的特殊因素(elements)能被证明是所有这些城市的特征的体现;因为一方面埃及和玛雅的城市还没有发掘;另一方面新石器时代的村庄常常环之以围墙,复杂的排水系统能够排去斯卡拉布雷叶(Skara Brae)的奥卡迪(OrCadan)小村庄的污水;在前哥伦布时代的普埃布洛人中有二层的楼房等等。

共同的特征十分抽象。具体地说,埃及、苏美尔、印度和玛雅诸文明在庙宇的设计,文字的特点和他们的艺术创作上都不相同。鉴于这些不同,又因为到目前为止还没有证明旧大陆曾经有一个高于其他文明的中心(比如说埃及),也没有证明中美洲与其他城市中心有任何联系,上述四个地区的革命可以认为是互相独立进行的。相反,旧大陆所有后来的文明都可能被看作是埃及、美索不达米亚和印度文明的直系后代。

但这并不是谁生谁的关系。比如,青铜时代克里特岛或者古典希腊的海洋文明,更不用说我们自己的文明--与它们久负盛名的祖先的差异远大于它们之间的差异,但使文明降生的城市革命并不从零开始。它们能够,可能也确实从三个被认为是最初的文明中心所积累的财富中吸收了养料。对文化素养的吸收更为明显。即使今天,我们还使用埃及人的历法和苏美尔人划分日子和小时的方法。我们欧洲人的祖先不必自己发明这些对时间划分方法,也不必重复他们所进行的天文观测。他们全盘接受--并且对5000年前已经精确化的各种制度只做了很小的改进。但是,在某种意义上物质上的吸收也是一样。埃及人、苏美尔人和印度人积累起巨量的剩余粮食。同时,他们又必须从国外进口像金属,建筑材料及奢侈品之类的原材料。社会控制着这些自然资源,它们可以做为城市剩余的一部分用于交换。剩余产品被用来养活专职人员--工匠或统治者--只要工匠和统治者在技术和组织上的成就大大地丰富了野蛮人的经济,那么群队继之也同样能够生产出大量的剩余产品。

戈登·柴尔德,1950

次阅读

上一篇:美国英式建筑:纽约森林小丘社区

下一篇:郑时龄:丑陋建筑背后的文化生态

热门话题

hot topics